Le projet astrolabe

L’astrolabe est avant tout un objet fascinant, c’est pourquoi nous avons basé notre projet sur l’idée que chaque élève repartira avec son propre astrolabe et qu’il serait aussi beau que possible.

Présenté au début de l’année scolaire (avec la promesse de sa réalisation), l’astrolabe, par la beauté de ses lignes compliquées et quelque peu ésotériques, retient l’attention et amène de nombreuses questions : À quoi sert-il ? Comment fonctionne-t-il ? Comment est-il calculé ? fabriqué ? Qui l’a inventé ? Pourquoi ? Pour quoi faire ?

Par le biais concret de l’instrument, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation et son utilisation, la recherche des réponses à ces questions conduit à de nombreuses activités interdisciplinaires en relation avec les programmes de seconde (élèves de 15-16 ans).

Avec un astrolabe, on fait de la science « avec ses mains » !

Les trois principaux objectifs de ce projet sont :

– Tout d’abord, montrer les relations entre les différentes disciplines scolaires.

Les élèves prennent conscience du fait que les principes physiques et mathématiques, nécessaires à la conception de l’instrument, sont non seulement reliés aux possibilités technologiques et industrielles , mais aussi à la culture humaine, de part notre perception de l’Univers et les différents usages qui ont motivés l’invention de l’astrolabe.

Ainsi, des connaissances dans domaines différents, tels que les sciences, la technologie et les « humanités », sont nécessaires pour comprendre complètement l’instrument. Cette approche est différente de l’enseignement traditionnel où les matières sont enseignées séparément, considérées hiérarchiquement (par les élèves) et où les élèves font une séparation entre la théorie et la pratique, les disciplines scientifiques et littéraires.

– Le second objectif du projet est de motiver pour apprendre et d’encourager une réelle appropriation du savoir.

Plusieurs activités (mais pas toutes) ont lieu en dehors du temps scolaire, dans le cadre d’un « atelier scientifique et technique ». Il est laissé aux élèves un espace de liberté, dans le choix de leurs thèmes de recherche et d’exposés, dans les moyens de présentation, et dans la décoration des maquettes d’astrolabes. Ils sont très fiers de présenter leur travail (maquettes, exposés, instruments en laiton, CD Rom). Ces prises de responsabilité et la nécessité de devoir expliquer aux autres (élèves, parents, intervenants) conduit les élèves à se dépasser et les mène à une réelle appropriation des contenus.

– Le troisième objectif est une ouverture aux sciences et à la culture, dans

des domaines généralement éloignés de leurs centres d’intérêt.

L’aspect pratique de l’instrument, sa construction et son utilisation rendent possible la compréhension de notions abstraites et compliquées de mathématiques et de physique, comme la trigonométrie, la projection stéréographique et bien d’autres.

Les rencontres, conférences et débats avec différents intervenants, dont des scientifiques et des astronomes, élargissent les perspectives des élèves. Les visites de laboratoires et de musées leur apportent un éclairage supplémentaire.

Enfin, l’histoire de l’astrolabe (né de l’Antiquité grecque, développé par les Arabes, intervenant dans les navigations de découverte du Portugal, participant aux progrès de la Renaissance...) incite les élèves à découvrir et à mieux comprendre les différentes cultures du bassin méditerranéen et les conduit à plus de tolérance.

L’astrolabe

est notre héritage commun !

Comme nous l’avons dit ci-dessus, bon nombre d’activités se déroulent durant l’heure hebdomadaire de « l’atelier scientifique » mais elles s’intègrent aussi très souvent aux heures habituelles de cours. Par exemple, en mathématiques, les élèves calculent la maquette d’astrolabe, comprenant ainsi la projection stéréographique ou les principes de la triangulation. En physique, ils étudient les éléments de base de l’astronomie et de la mécanique céleste. En productique, ils fabriquent les astrolabes en laiton, mettant en oeuvre des processus et des procédures industriels. En histoire, ils font des recherches pour leurs présentations et en français, ils étudient des textes à contexte cosmogonique ou mythologique. Tout au long de l’année, des conférences et des sorties culturelles sont organisées.

Le premier trimestre est principalement consacré à la conception de l’astrolabe.

L’objectif est de fabriquer une maquette en bristol de l’astrolabe, qui sera ensuite réalisé en laiton. Ceci demande entre autres la connaissance du principe mathématique de la projection stéréographique.

Les élèves étudient ensuite les différentes notions intervenant dans les utilisations de l’astrolabe : repères astronomiques, modèles de l’Univers, équation du temps, théorème de Thalès, proportionnalité et triangulation pour mesurer des distances inaccessibles...

Les élèves, en groupes, choisissent des thèmes de recherche autour de l’astrolabe. Certains volontaires réalisent un CD-Rom montrant les différentes activités de l’année liées au projet.

Les élèves participent à « La science en fête », ce qui leur donne la possibilité de rencontrer d’autres élèves ainsi que des habitants de Créteil.

Durant le deuxième trimestre, débute la fabrication des astrolabes en laiton.

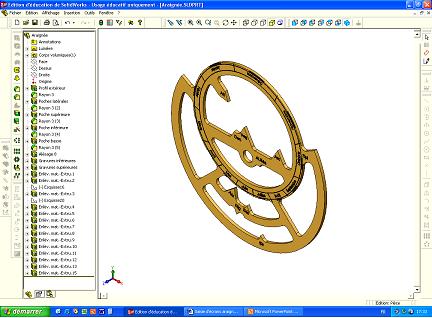

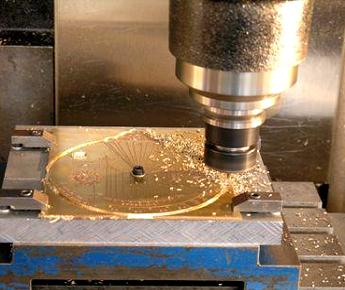

A ce moment de l’année scolaire, les élèves de seconde connaissent suffisamment les principes de productique pour entamer la fabrication des astrolabes en laiton, selon des méthodes industrielles modernes. Ils prennent en main le logiciel de conception et de dessin industriel « SolidWorks ». Les plaques de laitons photogravées au préalable (selon un procédé chimique trop dangereux pour être confié aux élèves) sont découpées par les élèves en utilisant des machines pilotées par ordinateur.

Par ailleurs, chaque groupe présente les résultats de ses recherches sur un thème lié à l’astrolabe (astronomie, histoire des sciences, actualité scientifique...) en utilisant les supports de leur choix : PowerPoint, photos, vidéo, quizz...

Pendant le troisième trimestre, l’astrolabe en laiton peut-être utilisé et le projet est présenté en dehors du lycée.

Chaque groupe d’élèves prépare un mini-atelier durant lequel les différentes utilisations de l’instrument sont expérimentées et expliquées au reste de la classe. Ils vont déterminer l’heure le jour (d’après la position du Soleil) et la nuit (dans ce cas éventuellement par simulation), trouver la latitude, calculer des phénomènes astronomiques comme la longueur du jour, les étoiles visibles une nuit donnée ou encore rechercher leur ascendant astrologique (ce qui donnera lieu à un débat sur le caractère non scientifique de cette discipline), et mesureront des distances inaccessibles, comme la hauteur d’un immeuble.

Le dernier objectif des élèves sera d’être capable de présenter leur travail en dehors de l’école. Certains volontaires fabriqueront des posters et des panneaux, pendant que d’autre réaliseront un montage PowerPoint. Ils seront impliqués dans plusieurs manifestations : « portes ouvertes » du lycée, festivals scientifiques, concours (« Faites des sciences « , « Science on stage ») ...