La Sphère de Jean de

Sacrobosco

CHAPITRE I

DE LA

SPHERE, DU CENTRE

d’icelle,

de l’axe ou Essieu des Pôles,

du nombre

des Sphères, & quelle est la forme du monde.

Chapitre

I.

Donc la Sphère

est ainsi décrite par Euclide. La Sphère est une marque du passage de la

circonférence d’un demi-cercle, laquelle (le diamètre demeurant fixe &

immobile) est menée & conduite tout à l’entour, jusqu’à ce qu’elle est

revenue à son premier lieu[1].

C’est à dire la Sphère est un tel rond & solide, qu’est celui qui est

décrit de l’arc du demi-cercle tourné en rond selon l’entière révolution du

cercle. La Sphère aussi par Théodose[2]

est ainsi décrite : La Sphère est une certaine chose solide contenue d’une

superficie, au milieu de laquelle est un point, duquel toutes les lignes tirées

jusqu’à la circonférence sont égales ; & ce point s’appelle le Centre

de la Sphère ; mais la ligne droite qui passe par ledit centre de la

Sphère approchant & joignant ses extrémités à la circonférence de l’une

part et de l’autre, à l’entour de laquelle la Sphère tourne, & meut,

s’appelle l’essieu de la Sphère ; mais les deux points qui terminent ledit

essieu sont nommés les pôles de la Sphère.

ANNOTATION[3].

Cette définition de la Sphère est en l’Onzième livre des

éléments d’Euclide.

La Sphère est quand ne bougeant de lieu le diamètre du

demi-cercle, et icelui demi-cercle étant contourné, revient derechef au lieu

dont cette figure a commencé à être décrite. L’intelligence de la présente définition

peut être manifestée et démontrée[4]

par les peintures ci-dessous mises. Mais quand à celle définition dont l’auteur

fait mention, elle avait été corrompue & dépravée par les interprètes de

l’Euclide écrit en Grec. Car si la ligne coulant et glissant à côté décrit

seulement une superficie, la circonférence d’un demi-cercle contournée nous

décrira la superficie du globe seulement, & non le globe massif &

solide.

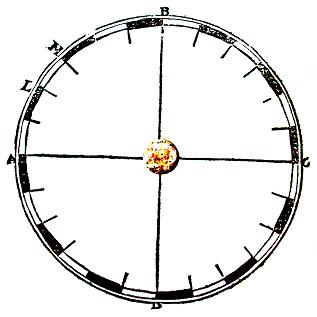

Division de la Sphère du monde.

Mais la Sphère du

monde est divisée en deux manières, selon la substance, & selon l’accident.

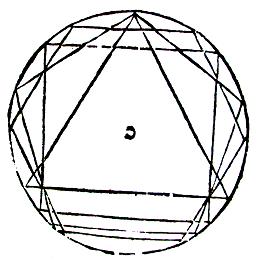

Selon la substance en neuf Sphères. 1. C’est à savoir, en la neuvième Sphère, qui

s’appelle premier mouvement ou mobile ; en la Sphère des étoiles fixes,

qui est appelée firmament ; & es sept Sphères des sept planètes, desquelles

Sphères aucunes [= certaines] sont plus grandes, les autres moindres, selon

qu’elles sont plus prochaines, ou éloignées du firmament. Dont vient qu’entre

ces Sphères, la Sphère de Saturne est la plus grande, & la Sphère de la

Lune la moindre comme appert et est contenu en la figure suivante.

ANNOTATION.

1. En neuf Sphères, les Astrologues qui de plus

fraîche mémoire ont écrit, ils ont ajouté la dixième Sphère pour raison du

troisième mouvement qu’ils ont connu et entendu en la huitième Sphère, lequel

ils ont appelé mouvement de Trépidation[5]

ou tremblement ; & le mouvement de l’approchement &

reculement ; duquel Purbachius parle en ses Théoriques.

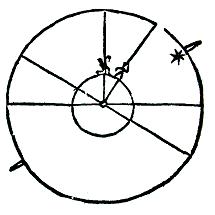

FIGURE DEMONTRANT AU

doigt le nombre, & l’ordre des Sphères célestes,

& déclarant la division du monde

selon la substance.

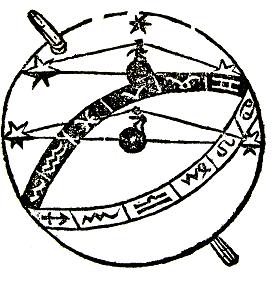

De la division selon l’accident.

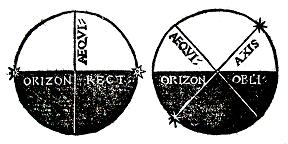

Selon l’accident

la Sphère est divisée en droite & oblique. Ceux qui habitent sous

l’équinoxial (si quelqu’un peut demeurer en ce lieu là[6])

sont estimés avoir la sphère droite, & s’appelle droite, parce que l’un

pôle n’est pas plus élevé sur l’horizon que l’autre ; ou pour ce que leur

horizon coupe ou entrecroise l’équinoxial, & par icelui aussi ledit horizon

est entrecoupé à angles droits sphériques. Et ceux qui habitent deçà ou delà

l’équinoxial, ont la sphère oblique ; pour ce que l’un des Pôles leur est

élevé toujours sur l’horizon, & l’autre leur est ravalé & déprimé sous

le même horizon ; ou pour ce que leur horizon artificiel entrecoupe, &

divise l’équinoxial, & du même aussi il est divisé à angles inégaux et

obliques.

ANNOTATION.

Qu’est ce qu’en ce lieu ci est appelé l’horizon artificiel, tandis que les interprètes en disputent et en ont contention entre eux, tu entendras que c’est celui qui au second chapitre sera dit et nommé oblique et tranchant d’un côté.

Des parties du monde ; & quelles sont ces

parties.

L’Universelle

machine du monde est divisée en deux parties ; c’est à savoir en la région

céleste, & en la région élémentaire[7].

L’élémentaire étant continuellement ouverte & sujette à l’altération se

divise en quatre parties ; car la terre comme centre du monde, elle est

située au milieu dudit monde, à l’entour d’elle est l’eau ; à l’entour de

l’eau, l’air ; à l’entour de l’air, le feu pur et clair, lequel touche le

ciel de la Lune, comme dit Aristote au livre des Météores ; car ainsi l’a

constituée & disposée le glorieux, tout puissant & très haut Dieu.

Et ces quatre parties s’appellent

Eléments, lesquels d’eux même tour à tour s’altèrent, corrompent & se

régénèrent. Mais ces éléments sont corps simples, lesquels ne se peuvent

diviser en parties ayant diverses formes ; de la miction desquelles se

font diverses espèces des choses engendrées et produites. Or chacun des trois

environne tout à l’entour de la terre, sinon d’autant que la fixité de la terre

résiste à l’humeur de l’eau, pour la conservation & décence de la vie des

animaux ; aussi tous les éléments sont mobiles, excepté la terre, laquelle

comme étant le centre du monde, par sa pesanteur (fuyant de tous côtés

également le grand mouvement des extrémités) tient & possède le milieu de

la Sphère ronde.

De la région céleste.

A l’entour de la région

élémentaire est la région céleste, claire, & luisante ; laquelle par

son essence immuable est exempte de tout changement, & ne reçoit aucune

variété[8] ;

néanmoins tourne circulairement avec mouvement continuel ; & si est

appelée des Philosophes quinte essence, 1 à laquelle appartiennent neuf Sphères, comme ci

dessus avons dit c’est à savoir de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de

Mars, de Jupiter, de Saturne, des Etoiles fixes, & du dernier Ciel. Et

chacune supérieure de celle-ci environne circulairement & sphériquement

l’intérieure, & une chacune d’icelles a deux mouvements ; l’un est du

ciel dernier sur les deux bouts de l’essieu, c’est à savoir les pôles arctique

& antarctique d’Orient en Occident, retournant derechef à orient ;

& l’équinoxial divise ce mouvement par le milieu. Il y a encore un autre

mouvement des Sphères inférieures opposite à celui-ci par une obliquité sur ses

pôles distants des premiers qui sont les pôles du monde, vingt trois degrés et

trente trois minutes. 2. Mais le

premier mouvement par son impétuosité attire & ravit toutes les autres

Sphères, & en une nuit & un jour les fait mouvoir avec soi une fois à

l’entour de la terre ; combien qu’elles fassent leur effort au contraire,

comme la sphère huitième qui fait en cent ans un degré[9].

Et ce second mouvement est divisé du zodiaque par le milieu, sous lequel chacune

des sept planètes a sa propre sphère, en laquelle chacune est portée par son

propre mouvement contre le mouvement du dernier ciel, & si par le tour

qu’ils font mesurent toute la rotondité dudit ciel en divers espaces de temps,

comme Saturne en trente ans, Jupiter en douze, Mars en deux, le Soleil en trois

cent soixante cinq jours et presque six heures, Vénus & Mercure vont

semblablement quasi comme le Soleil ; mais la Lune en xxvii jours &

huit heures.

ANNOTATION.

1. Est appelée des Philosophes quinte essence, comme

Aristote en son premier livre du Ciel, qui la nomme […] c’est à dire essence

mais au livre du monde (lequel aucuns [=certains] nient être du même Aristote)

il dit […] qui signifie élément tout autre & différent de ces quatre, le feu,

l’air, l’eau, et la terre.

ANNOTATION.

2. Des premiers c’est à savoir des pôles du monde,

c’est à dire l’Arctique & Antarctique pour 23 minutes [il faut sans doute

lire 33 minutes], en ce lieu ci l’exemplaire de Faber Stapulense a seulement 51

minutes ; & ce par aventure à cause que ce nombre est écrit au second

Chapitre, où il traite des Colures & des plus petits cercles. Mais pour

autant que quasi tout ceci est pris de Ptolémée, et que les Astrologues qui

nouvellement ont écrit, ils ont observé choses diverses[10],

tu liras cela dans les Théoriques de Purbache.

Que le ciel tourne circulairement[11],

& est

de figure Sphérique.

Que le Ciel

tourne d’Orient en Occident, il appert par les étoiles qui se lèvent en Orient,

lesquelles montent peu à peu, venant successivement l’une après l’autre,

jusqu’à ce que viennent au milieu du ciel, étant toujours en même propinquité

[proximité ? ] & distance entre elles, & toujours en tel état s’en

vont continûment, & par une conformité en Occident. Il y a encore un autre

signe & argument, pris des étoiles qui sont bien près du pôle arctique

(lesquelles ne se couchent jamais en notre région, mais nous les voyons

toujours) se meuvent continuellement d’une même forme, & manière, &

décrivant leurs cercles autour du pôle, ayant toujours distance égale. Dont par

ces deux mouvements continuels tant des étoiles qui vont en Occident, que des

autres qui n’y vont point ; il est clair et manifeste que le firmament

fait son mouvement d’Orient en Occident.

De la rondeur du Ciel.

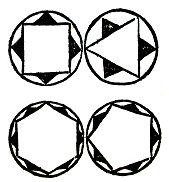

Pour trouver que

le Ciel soit rond, il y a trois raisons, similitude, commodité, & nécessité[12].

Similitude, pour ce que le monde sensible est fait à la similitude du monde

archétype I. &

originel, auquel n’y a commencement ni fin. Par quoi à la ressemblance de

celui-ci, le monde sensible ayant été fait, il a forme ronde, à laquelle ne se

peut assigner commencement ni fin. Commodité, pour ce que de tous les corps

Isopérimètres, 2. la Sphère est

la plus grande & de toutes les formes, la plus capable est la ronde ;

donc puisqu’il est rond, & encore le plus grand, s’ensuit qu’est le plus

capable.

De là vient que vu que le

monde contient toutes choses, nous disons que telle forme lui a été commode

& convenable. Nécessité, car si le monde eût été d’autre forme que ronde,

c’est à savoir de forme triangulaire, carrée ou de plusieurs côtés, il

s’ensuivait deux choses impossibles :

c’est à savoir, qu’il y

aurait quelque lieu vide[13],

& quelque corps sans lieu ; desquelles choses l’une et l’autre sont

fausses ; comme appert aux angles élevés et tournés alentour. Davantage

comme dit Alfragan[14],

si le ciel était de forme plate et non ronde, quelque partie d’icelui nous

serait plus prochaine que l’autre, c’est à savoir, celle qui serait sur notre

tête. 3. Donc l’étoile

qui serait là perpendiculairement sur notre tête, nous serait plus prochaine

que celle qui est en Orient ou Occident. Or les choses qui sont plus près

apparaissent plus grandes. Par quoi si le Soleil ou autre étoile était au

milieu du ciel devrait apparaître plus grand que s’il était en Orient ou en

Occident, de laquelle chose nous voyons le contraire ; car le Soleil ou

autre étoile étant en Orient ou en Occident appert plus grand que s’il était au

milieu du ciel ; mais la vérité de la chose n’est pas ainsi. La cause de

cette apparence[15] est, qu’au

temps d’hiver ou pluvieux, certaines vapeurs montent entre notre regard &

le Soleil ou autre étoile. Et comme ainsi soit, que ces vapeurs soient un corps

4. diaphane ou transparent,

elles désagrègent & séparent nos rayons visuels, en sorte que ne

comprennent la chose en sa naturelle & vraie quantité, comme appert d’un

denier jeté au fond d’une eau claire, lequel à cause de la désagrégation des

rayons apparaît de plus grande quantité qu'il n'est.

ANNOTATION.

1. Archétypos substantif est la première forme,

l’idée, le patron que nous devons imiter. En ce lieu il signifie cette forme du

monde de laquelle Dieu par sa prescience a conçu en son entendement qu’il ferait

ce monde, et cette cogitation de Dieu, est éternelle, comme Dieu même est

éternel. Et d’autant que Dieu est sans commencement & fin, il est à

présupposer que créant les cieux, il leur a donné forme ronde qui est figure en

laquelle on ne peut connaître le commencement ni la fin[16].

ANNOTATION.

2. Iso égale, peri à l’entour, métron mesure,

perimetros la ligne environnant est le circuit ou le tour de quelque chose. Si

donc il était deux îles, par manière de dire, ayant chacune vingt stades de

circuit ; l’une desquelles soit triangulaire et l’autre ronde tellement

qu’elle aie la forme d’un cercle, de toutes ces deux isopérimètres, c’est à

dire qui se peuvent mesurer [égales] à l’entour, la plus grande & celle qui

le plus contiendra ce sera la ronde. Tout ainsi en adviendra si d’une même

terre gluante comme terre de potier tu fais un vaisseau rond puis de rond

carré. Théon nous démontre ceci en Ptolémée au premier livre de sa grande

construction[17].

ANNOTATION.

3. Ton Alfragan en la seconde différence se joue, car

les cieux contournés en rond, un chacun point toujours également distant de

centre, changerait de lieu & mouvrait son ordre. Ceci a annoté Pierre

Nonius.

ANNOTATION.

4. Diaphane, je ne sais si Rodiginus l’a lu en

quelques auteurs approuvé ; quant est de moi j’ai mémoire d’avoir

seulement lu diaphanes. Car diaphanes en Grec sont l’air, l’eau, le verre, le

cristal, les vapeurs et autres telles choses semblables, tellement rare &

détenue substance qu’on peut voir tout au travers sans empêchement. J’estime

que les Latins ont dit Pellucidum, comme le crible et la lanterne punique et un

agneau tellement maigre, que vivant et se tenant au Soleil, on lui pouvait voir

toutes les entrailles de son corps. Plaute en sa Ruden & Aulul. a dit

Pellucere. Mais pourquoi les effigies & figures sont vues dans l’eau plus

grandes, qu’elles ne sont véritablement, Macrobe le dispute en son septième

livre des Saturnales.

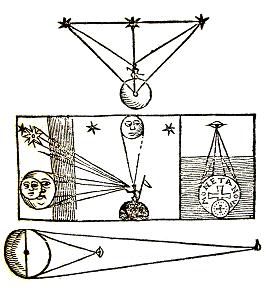

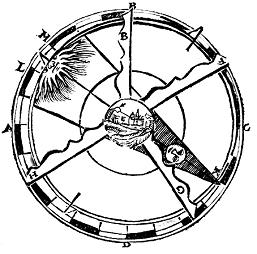

La déclaration du précédent argument, se

montre par les figures suivantes.

La rondeur de la terre

nous est manifeste ainsi que s’ensuit[18].

Les signes du zodiaque, & autres étoiles ne se lèvent et couchent d’une

même façon et manière à tous les hommes qui habitent la terre en divers

lieux ; ainsi se lèvent & couchent premièrement à ceux qui sont plus

prochain d’Orient. Et que à quelques uns elles se lèvent & couchent plus

tôt, ou plus tard, l’enflure & tumeur de la terre en est cause ; comme

il appert très bien par les choses qui se font au ciel ; car une même

éclipse de Lune qui s’apparaît à nous en la première heure de la nuit apparaît

aux Orientaux environ la troisième heure d’icelle même nuit.

Il est donc évident qu’ils

ont eu plus tôt la nuit, & que le Soleil couche plus tôt à eux qu’à nous.

Tout cela vient seulement de la tumeur de la terre. Considère la précédente

figure pour mieux entendre ce qui a été dit ci-dessus[19].

Que la terre aussi soit

ronde de Septentrion vers Midi, & de midi venant à Septentrion, on le

connaît ainsi. Aux hommes qui sont vers Septentrion certaines étoiles apparaissent

toujours, c’est à savoir celles qui sont plus prochaines du pôle arctique,

& les autres au contraire leur sont toujours cachées, c’est à savoir celles

qui sont près du pôle antarctique. Si donc quelqu’un cheminait de septentrion

vers midi, il pourrait tant aller que les étoiles premières qui lui étaient

apparentes toujours, lui seraient cachées[20] ;

& tant plus qu’ils s’approcherait du Midi, d’autant plus lesdites étoiles

lui seraient rabaissées sous l’horizon ; & icelui même homme

commencerait à voir les étoiles qui auparavant lui étaient cachées. Le

contraire pourrait advenir à quelqu’un qui irait du Midi à Septentrion. La

cause de ceci est seulement la tumeur de la terre. Davantage si la terre était

plane d’Orient en Occident, aussi tôt se lèveraient les étoiles aux Occidentaux

comme aux Orientaux, ce qu’appert être faux. En outre si la terre était plane

de Septentrion à midi , & de Midi à Septentrion, les étoiles apparentes à

celui qui serait en Septentrion, lui seraient toujours apparentes vers quelque

lieu qu’il cheminât, ou en quelque lieu qu’il fût ; ce qu’on voit être

faux. Encore qu’il semble à la vue des hommes que la terre est plane ;

mais cela advient pour raison de sa grande quantité.

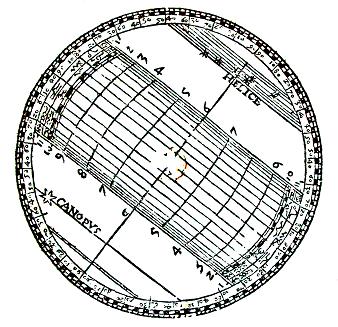

Instrument par lequel est

prouvée la rondeur de la terre selon la latitude, & est déclaré facilement

tout ce que l’auteur traite au troisième Chapitre des jours artificiels.

Que l’eau soit ronde.

Que l’eau ait

tumeur s’approchant d’une rotondité il appert ainsi ; qu’on mette une

marque au bord de la mer, & que le navire partant du port s’éloigne ;

tant que l’œil d’icelui qui est au pied du mât ne puisse voir ladite marque,

& le navire étant arrêté, l’œil d’icelui qui sera au sommet du mât verra

très bien icelle marque ; toutefois l’œil de celui qui est près du pied du

mât devrait voir mieux la marque, que celui qui est au sommet du mât, comme

appert par les lignes tirées desdits lieux à la marque. La cause de ceci n’est

autre, sinon que la rondeur et tumeur de l’eau. Soient ôtés tous autres

empêchements, comme brouillards, nuées, & les vapeurs qui montent.

Davantage comme ainsi soit que l’eau est un corps 1. Homogène, duquel les parties ont une même raison

& appellation avec le tout, s’ensuit que tout le corps sera de la même

espèce avec ses parties ; or les parties de l’eau (comme il advient es

gouttelettes de la rosée du ciel, qui sont sur les feuilles des arbres &

herbes) appètent naturellement la forme ronde ; par quoi tout le corps

aussi, duquel elles sont les parties.

ANNOTATION.

1. Homogène, de même genre & nature, pris du Grec.

Mais la terre et l’eau font et constituent un globe[21],

et quelquefois on a douté laquelle de ces parties était la plus grande. Aucuns

ont pensé que c’était l’eau ; mais ceux qui naguère sont allés à l’entour

de la terre, pour la voir de tous côtés, & l’ont décrite, s’ils ne nous

déçoivent & abusent ; ils disent que la face de la terre est plus

grande que celle de l’eau ; de quoi notre Nonius même nous admoneste et

avertit[22].

Que la terre est le centre du monde, &

qu’elle demeure immobile.

Que la Terre soit

située au milieu du firmament il appert ainsi. A ceux qui sont en la superficie

de la terre, les étoiles apparaissent d’une même quantité, soient elles au

milieu du ciel près d’Orient ou près d’Occident ;

& cela advient à cause

que la terre est également distante d’icelles ; car si la terre était plus

prochaine du firmament en une part qu’en autre, s’ensuivrait que celui qui

serait en une partie de la superficie de la terre plus prochaine du firmament

ne verrait la moitié du ciel ; ce qui est contre l’opinion de Ptolémée[23]

& de tous les philosophes, qui disent, que en quelque lieu de la terre où

l’homme puisse être, six signes du zodiaque lui sont élevés, & les autres

six couchés, & par ainsi toujours la moitié du ciel lui est apparente,

& l’autre moitié lui demeure cachée.

Semblablement nous avons

marque & signe évident que la terre est comme un centre et point, ayant

égard au firmament ; car si la terre était de quelque quantité auprès du

firmament, la moitié du ciel ne se pourrait voir. Davantage si l’on entend une

superficie plane sur le centre de la terre, divisant icelle en deux parties

égales, & par conséquent le firmament, lors l’œil qui serait au centre de

la terre verrait la moitié du ciel, & icelui même œil étant en la

superficie de la terre verrait la même moitié du ciel.

Des choses susdites s’ensuit

que la quantité de la terre, qui est depuis la superficie jusqu’au centre, est

insensible, & par conséquent la quantité de la terre au regard du firmament[24].

Aussi Alphragant [autre orthographe] dit que la moindre des étoiles fixes, qui

se puisse voir, est plus grande que toute la terre ; mais icelle étoile,

ayant égard au firmament, est comme un point & centre ; par plus forte

raison la terre sera un point, au regard d’icelui, vu qu’elle est moindre

qu’icelle étoile.

Que la terre soit immobile,

& située au milieu du monde, vu qu’elle est fort pesante, il nous est donné

à entendre par sa pesanteur ; car toute chose pesante tend naturellement

au centre[25] ; le centre

est un point au milieu du firmament. La terre donc vu qu’elle est de grande

pesanteur, tend naturellement à icelui point.

Item toute chose qui est

tirée ou se meut hors le centre & point du milieu, monte à la circonférence

du ciel. Si donc la terre se meut du centre & milieu du ciel, elle monte à

la circonférence d’icelui ; ce qu’on laisse pour impossible.

Du circuit de la terre, & de

son diamètre.

Tout le circuit

de la terre, selon Ambroise, Théodose, Macrobe[26],

& Eratosthène philosophes, contient 252 000 stades, comptant pour chacune

de 360 parties du Zodiaque sept cents stades ; ce qu’on pourra

expérimenter prenant l’astrolabe ou quadrant en une nuit bien claire &

étoilée ; voyant le pôle par les deux trous des pinnules, faudra noter le

nombre des degrés, qui nous sera montré par le mediclin dit en Arabe Alhidade

[alidade].

En après celui qui mesure le

monde faut qu’il

procède et chemine par ligne droite de Midi à Septentrion, jusqu’à ce qu’en la

clarté d’une autre nuit, voyant le pôle comme auparavant il ait mis le mediclin

[l’alidade] plus haut d’un degré. Puis après avoir mesuré l’espace du chemin

qui est entre la première & seconde observation & seront trouvés 700

stades ; ceci bien connu et entendu si baillez à chacun des trois cent

soixante degrés, autant de stades, le circuit de la terre sera entièrement

trouvé[27].

Otez la

vingt deuxième partie du circuit de la terre, & la troisième partie de ce

que reste, c’est à savoir octante mille cent octante un stades & demi,

& la troisième partie d’un stade, sera le diamètre ou épaisseur de la terre[28].

ANNOTATION.

Ambroise, Théodose, Macrobe, en ce lieu ici est un même auteur. C’est à savoir ce Macrobe, qui a écrit les livres des Saturnales, & les commentaires sur le Songe de Scipion ; dans lesquels au livre premier vous trouverez ce qui a été dit du circuit de la terre comme pris de Eratosthène. Je ne sais pourtant si de Sacrobosco a vu & lu les écrits de icelui Eratosthène, lesquels si nous les eussions pu recouvrer & fussent tombés entre nos mains tous entiers, nous saurions qu’il a écrit, & veut le circuit de la terre être de deux cent cinquante et deux milles stades, comme nous récite & raconte Pline sur la fin de son second livre & le susdit Macrobe, Capella et aussi de Sacrobosco ; mais si c’est de deux cent cinquante [milles] seulement, c’est à dire en Grec […], ainsi que contient le premier livre de Cléomèdes. Et certes l’autorité ouïe de celui-ci seul doit avoir grand poids et peut servir de beaucoup à cause qu’il amène les raisons & fait les mêmes démonstrations de Eratosthène.

Ptolémée après Eratosthène a été celui qui pour sept cents stades a ordonné cinq cents stades seulement à un chacun degré du terrestre méridien répondant à un degré méridien céleste ; la grandeur de la terre étant inconnue pour raison de la grande difficulté qui est de bien mesurer, ou bien si tu veux estimer & chercher ladite mesure en terre comme Eratosthène et d’autres ; ou en la mer comme Posidoine [Posidonios] et le même Cléomède auteur[29]. Ce que en ce lieu ci est simplement & vulgairement appelé le circuit de la terre, il n’est pas de la seule terre mais de la terre et de l’eau ensemble, parce que l’eau et la terre joints en un & non séparés, sont estimés faire & constituer une Sphère ronde [au lieu de deux]. Au reste les Géomètres ont fait les vers suivants qui parlent des mesures, afin que plus facilement on les peut mettre en mémoire, pour s’en resouvenir quand on en a besoin.

De quatre grains est la largeur d’un doigt,

En quatre doigts toute palme est parfaite,

Et quatre paumes un pied contenir doit,

Cinq pieds aussi à un pas faut qu’on mette,

Cent vingt cinq pas est la mesure faite

Pour un seul stade, & toujours on entend

Qu’un millier a huit stades complets,

Deux milliers la lieue aussi comprend.

Si est-ce que la lieue qui

est un mot Français, duquel aussi les Espagnols usent, ne contient point deux

milliers, mais un & demi seulement, c’est à savoir mille cinq cents pas,

comme nous en baille la définition Ammianus Marcellinus en son quinzième et

seizième livres, & Iornandus en son traité des choses Gothiques. En outre

les Géomètres ont encore bien peu démontré certaine raison ou proportion de la

quantité du circuit de quelque cercle que ce soit avec son diamètre. Combien

que en attendant mieux, pour la vraie proportion vulgairement a été reçue celle

qu’on a nommé triple sesquiseptième, tout ainsi que 22 sont à 7[30].

En cette façon et manière les vers suivants enseignent comment par la

connaissance du diamètre nous devons trouver la circonférence, ou circuit du

cercle, et au contraire sachant la quantité dudit circuit, soudain et sans

grand peine nous démontre la quantité du diamètre.

D’un rond qui veut

savoir le diamètre

Par sept le tout

multiplier il doit,

Puis en portions par

vingt et deux faut mettre,

Tout le produit &

quotient qu’il voit,

Pour diamètre il peut

prendre à bon droit.

Mais s’il voulait le

diamètre étendre,

Grand besoin est que

multiplié soit

Par vingt & deux,

puis le sept il faut prendre

Pour diviser, afin qu’il

puisse rendre

D’un cercle entier le

tout qu’on demandait.

> Retour vers la page

Sacrobosco