L'ASTROLABE

SUR CE

SITE : « l’astrolabe en

scène » lors du festival international Science on Stage 2007 : astrolabe_bienvenue.htm

(ce lien conduit à une nouvelle présentation de l’astrolabe, ses principes, son histoire,... réalisée en français

et en anglais lors de la participation à ce festival scientifique).

SUR CE

SITE : étude d’une reproduction

d’astrolabe persan : astrolabe safavide.htm .

SUR CE

SITE : al-Khwarizmi et l’astrolabe : Khwarizmi astrolabe.htm .

SUR CE

SITE : les astrolabes à Ispahan en 1673 par Jean Chardin : chardin.htm .

Instrument

phare de l'astronomie, avec la sphère armillaire, l'astrolabe en est la

projection stéréographique. Comme cette dernière, il est une représentation de

l'Univers, dans sa vision géocentrique, et permet de "prendre les

astres" (c'est l'étymologie grecque de son nom), pour donner l'heure,

s'orienter, calculer et prévoir des phénomènes astronomiques et par là même

dresser un horoscope. Pour ses multiples usages, il fut connu comme le "roi

des instruments mathématiques". C'est aussi celui dont la longévité

fut la plus grande, en usage depuis la fin de l'Antiquité, jusqu'au début des

temps modernes. Enfin, c'est sans doute l'instrument mathématique dont le

charme ésotérique est le plus immédiat. Voici la présentation qu'en fait Jean

Stöffler pour l'introduction de son Traité de la composition et fabrique

de l'Astrolabe, et de son usage :

"A tous les amateurs

des bonnes lettres, &

étudiants es

arts libéraux, Jean Stofler

présente Salut.

Encore que pour l'usage, et pratique des

Mathématiques, lecteurs débonnaires, plusieurs instruments, forts beaux et

dignes d'admiration, aient été inventés, déclarés, expliqués, et démontrés

entièrement, par plusieurs livres décrits par auteurs très excellents : si

est-ce que l'invention, et description, qui est faite du Planisphère, ou

Astrolabe, entre toutes est la plus belle, et laquelle on doit plus estimer."

[…] "d'autant que ceci servira d'un

vocabulaire à ceux, qui sont studieux en la discipline des Mathématiques, pour

raison de la noble et haute inquisition de ses innumérables commodités, et

usages."

[…] "vous souhaitant, bénins lecteurs,

en toute prospérité, santé entière. De Tubinge, l'an de Salut mil cinq cent

dix."

Principe et usages de l'astrolabe

Selon

Sévère Sabokt, évêque syriaque du VIIe siècle, et auteur de

l'un des plus anciens traités de l'astrolabe qui nous soit parvenu, "L'astrolabe

est instrument artificiel, composé, à l'aide duquel on détermine les étoiles,

les heures, les levers, les zones tropicales, en un mot, le double mouvement en

longitude et en latitude de la sphère céleste et les changements de climat[1]."

Pour

"prendre les étoiles", on utilise le dos de l'astrolabe que l'on

tient alors verticalement. Une tige, nommée alidade (al-idada =

la pièce forgée en arabe), ou dioptre en grec, et munie de deux

œilletons, les pinnules,

permet de viser un astre pour en déterminer la hauteur (angle mesurant son

altitude).

Cette

mesure étant faite, on prend, à plat, l'astrolabe côté face, pour obtenir, par

rotation des pièces, l'information souhaitée (l'heure par exemple). Le simple

mécanisme de l'instrument remplace tout calcul.

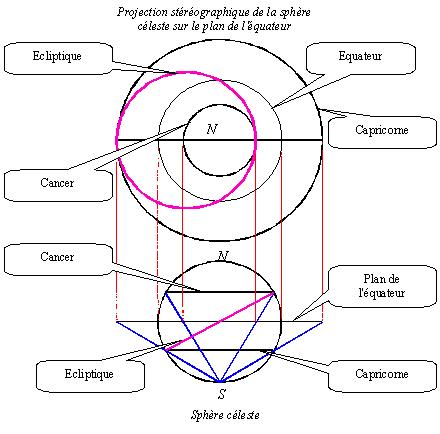

Cette partie de

l'instrument consiste en une projection stéréographique du système géocentrique

de l'Univers.

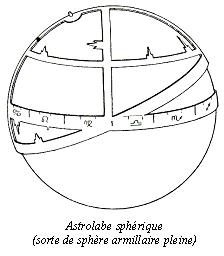

Les

astrolabes sphériques ont existé (on en voit un au musée d'Oxford).

Cependant

tout l'intérêt de l'astrolabe planisphérique réside dans son faible

encombrement et sa facilité de construction.

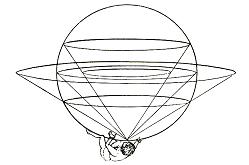

Imaginez

votre œil situé au pôle sud de la sphère céleste, la face de l'astrolabe correspond

à ce que vous voyez, projeté sur le plan de l'équateur céleste, et limité au

tropique du Capricorne.

On effectue en fait

une double projection de la sphère céleste. Les parties mobiles de la sphère,

dont les étoiles et l'écliptique, donneront l'araignée, qui est la pièce ajourée au dessus de la face de

l'astrolabe. Ses pointes représentent les étoiles les plus brillantes. L'étoile

polaire (fixe dans le ciel) est au centre de l'araignée. En faisant pivoter

l'araignée autour de ce centre, on figure le mouvement apparent des étoiles

durant la nuit (la Terre est supposée fixe). Les repères fixes de la sphère,

comme l'horizon ou le méridien, donneront le tympan, situé au fond de l'appareil et correspondant aux

coordonnées locales d'observation. Dans l'hémisphère nord, la hauteur de

l'étoile polaire (centre de l'astrolabe) au-dessus de l'horizon correspond à la

latitude du lieu. Le tympan dépend donc de la latitude. De même que l'on règle

la sphère armillaire en latitude, on choisira donc le tympan adapté. Pour cette

raison, l'araignée est démontable.

L'astrolabe

a les mêmes usages que la sphère armillaire (en plus pratique) et d'autres

encore… Voici ce qu'en dit Jacques Focard dans sa Paraphrase de

l'astrolabe (édition de 1546) :

"Astrolabe comme il est dit, est sphère

solide mise en figure plate, par lequel on a connaissance des mouvements des

astres, et utilités procédant d'iceux. Or à vrai dire, les utilités que

d'icelui mettons par chapitres, sont petites, au regard de celles que met

Ptolémée en son Almageste. Et brièvement, les utilités qui viennent de lui,

ne se peuvent dire, tant sont grandes : par quoi me déporterai d'en écrire

plus avant."

Nous

n'entrerons donc pas dans les détails. Un auteur comme As-Suffi

(903-986) en donnera plus de mille utilisations !

La

première mesure possible, en tenant l'astrolabe verticalement, est, comme on

l'a vu, celle de l'angle de hauteur du Soleil, ou d'une étoile, par rapport à

l'horizon. Elle s'obtient par visée à l'aide de l'alidade à pinnules.

Avec

cette information, et connaissant la latitude (choix du tympan) et le jour, on

peut déterminer l'heure. Pour ce faire, prenant l'astrolabe à plat côté face,

on fait tourner l'araignée de façon à reproduire l'aspect du ciel à l'instant

de l'observation (hauteur de l'astre visé sur l'horizon). Il suffit alors

d'amener l'aiguille (ou index) en face de la date du jour, pour lire sur

l'heure le bord (limbe) de l'instrument.

On

peut résoudre les problèmes analogues à ceux envisagés avec la sphère : heure

et azimut du lever ou du coucher du Soleil, durée du jour, orientation selon

les points cardinaux…L'alidade à pinnules permettra de plus la résolution de

problèmes topographiques comme la mesure de distances inaccessibles, fondées

sur le théorème de Thalès.

Enfin,

on se doit de citer les usages astrologiques. Il s'agit d'une motivation

fondamentale dans le développement de l'astronomie. L'astrolabe, par exemple,

donne facilement l'ascendant astrologique, c'est à dire le signe du zodiaque se

levant à l'horizon à l'instant de la naissance de la personne. Les planètes,

parce qu'elles seraient errantes sur l'araignée des étoiles, n'y figurent pas,

mais, avec l'aide d'une table, l'astrologue peut les situer sur l'astrolabe et

en connaître ainsi les prétendues influences…

Histoire de l'astrolabe

Riche

de près de 20 siècles, l'histoire de l'astrolabe est un exemple remarquable des

échanges culturels des portes de l'Inde à celles de l'Atlantique.

L'astrolabe

est d'origine grecque. Son principe repose sur le procédé mathématique de la projection stéréographique de la sphère

(des étoiles) sur le plan (de l'équateur). Celui-ci est certainement dû à Apollonios de Perge, mathématicien du

IIIe siècle av. J.-C., mais c'est le grand astronome Hipparque qui, vers 150 av. J.-C., le

perfectionna et l'utilisa en astronomie. A Alexandrie vers 150 ap.

J.-C., Ptolémée donne, dans l'Almageste,

la description d'un "astrolabon organon" qui correspond, comme

nous l'avons vu, à la sphère armillaire. Dans un autre texte de Ptolémée,

le Planisphaerium, est décrit un planisphère rotatoire qui est une forme

primitive d'astrolabe, sans en posséder toutes les caractéristiques (pas

d'élément de visée). La première trace quasi certaine d'un traité de

l'astrolabe correspond à celui, au IVème siècle, de Théon d'Alexandrie.

L'ouvrage, qui ne nous est pas parvenu, est signalé dans une source arabe du IXème

siècle, qui en donne le plan, et par cette notice de la Souda,

dictionnaire byzantin du Xe siècle : "Théon [membre] du

Musée, égyptien, professeur de philosophie, contemporain de Pappus, lui aussi

alexandrin. Ils vivaient tous les deux à l'époque de Théodose l'Ancien [Théodose

Ier 379-395]. A écrit des ouvrages de mathématique et

d'arithmétique ; Sur les signes et l'observation des oiseaux ; Sur les cris des

corbeaux ; Sur le coucher du Chien ; Sur la crue du Nil ; Sur les tables

faciles de Ptolémée et un mémoire sur le petit astrolabe."

La

première description de l'astrolabe planisphérique qui nous soit parvenue, est

celle de Jean Philopon qui vécut à

Alexandrie vers 550 ap. J.-C.. Son Traité de l'astrolabe montre qu'au VIe

siècle l'instrument est techniquement fixé, et ses principaux usages, du moins

astronomiques, définis. Il ne s'agit pas d'un ouvrage théorique (aucune

justification mathématique) mais d'un ouvrage pratique assez court (15 brefs

chapitres). C'est avec émotion que l'on y voit décrits, au VIe

siècle, des gestes techniques qui seront pratiqués à l'identique jusqu'à une

époque récente. Voici les grandes lignes de ce traité :

JEAN LE GRAMMAIRIEN D'ALEXANDRIE

SUR L'USAGE ET LA

CONSTRUCTION DE L'ASTROLABE

ET SUR LES TRACES QU'IL

PRESENTE

1. Préambule.

La projection de la surface de la sphère sur

l'astrolabe, l'explication des tracés qu'il présente, l'utilisation de cet [instrument]

pour tous les divers [domaines] où il est utile, voilà ce que je vais, dans la

mesure de mes forces, exposer clairement ; sans doute ce [sujet] a-t-il déjà

été traité d'une manière satisfaisante par mon maître, le très philosophe

Ammonios, mais il réclame néanmoins davantage d'explication pour pouvoir être

saisi même par ceux qui n'ont pas reçu d'instruction dans ce domaine. Aussi

ai-je été engagé à faire ce travail par certains de mes amis. En premier lieu,

nous allons dire ce qu'est chacun des tracés que présente l'instrument.

[Suivent les chapitres suivants :]

2. Sur les tracés que présente la face sur

laquelle se trouve l'alidade[2]

et sur ce qu'indique chacun des tracés.

[Il s'agit d'un rapporteur gradué de 0° à

90°, gravé au dos de l'instrument]

3. Sur le tracé des tympans qui figurent les

climats : à quoi correspond chacun des tracés et combien de degrés vaut

l'obliquité du zodiaque.

[Chaque tympan est spécifique à une latitude,

désignée ici par le terme "climat".]

4. Sur les tracés de l'araignée.

5. Sur la visée diurne du soleil et comment

la pratiquer méthodiquement.

[En particulier, Philopon indique

qu'il s'agit d'une visée indirecte. On n'expose pas l'œil aux rayons du

soleil.]

Si donc, pendant le jour, nous voulons

déterminer à l'aide de l'instrument l'heure au soleil, nous le suspendons par

son anneau de tel sorte que le quart de cercle, qui a été divisé en quatre

vingt dix degrés, soit dirigé vers le soleil. […] il faut, comme je le disais,

faire tourner doucement en haut et en bas, l'alidade […] jusqu'à ce que,

l'alidade se trouvant alignée avec le soleil, le rayon du soleil, après être

passé par le trou de la pinnule de l'alidade tourné vers le soleil, en vienne à

passer aussi par le trou de l'autre pinnule, celle qui est de notre côté. […]

En tout cas, si tu approches ta main du trou qui est de notre côté, tu verras

la lumière tomber sur elle[3]. […]

6. Pourquoi les lignes horaires ont-elles été

tracées dans la partie [du tympan] qui correspond à l'hémisphère sous terre ?

Pour quelle raison commençons-nous de compter ces lignes à partir du couchant ?

Comment peut-on déterminer une fraction d'heure ?

[Il s'agit ici des lignes des heures dites

"inégales" : 12 heures de nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'à

son lever, et 12 heures de jour, entre le lever et le coucher du soleil. Ces

"heures" ont donc une durée variable selon la saison. C'est pour

gagner en lisibilité que ces lignes horaires étaient gravées sous la ligne

d'horizon.]

7. Que les quatre centres à la fois son

donnés [sur l'instrument] : à savoir l'horoscope, le milieu du ciel et les deux

autres qui leur sont diamétralement opposés. […]

[Le mot horoscope désigne ici le signe du

zodiaque qui se lève, à l'horizon côté est, à l'instant de l'observation. Il

s'agit, dans le cas où l'observation est faite pour l'instant de naissance

d'une personne, de son ascendant astrologique.]

8. Sur la visée nocturne des étoiles fixes.

9. Comment savoir si le soleil (ou l'un

quelconque des fixes) a été observé avant son passage au méridien, sur le

méridien ou après son passage ; comment déterminer, pour chaque degré du

zodiaque, la plus grande hauteur atteinte.

[L'astrolabe permet d'obtenir sans calcul,

pour une latitude donnée, c'est à dire avec un tympan donné, la hauteur

maximale du soleil ou d'un astre au cours de l'année.]

10. Comment trouver combien de temps

équatoriaux chaque signe met à se lever ou à ce coucher.

[L'expression "temps équatoriaux"

correspond à nos heures "égales" : 24 heures de même durée entre deux

passages consécutifs du soleil au méridien.]

11. Comment trouver, de la même façon,

combien de temps équatoriaux vaut l'heure temporelle de chaque jour ou de

chaque nuit.

[Il s'agit là de convertir les heures

inégales, utilisées dans la vie courante, en heures égales, utilisées plutôt

par les astronomes.]

12. Comment trouver avec l'instrument la

longitude du soleil. Dans le même chapitre : comment déterminer la hauteur

maximum du soleil pour chaque jour.

[Il s'agit, à partir de la mesure de la

hauteur maximale du soleil (à midi), et connaissant la latitude, de trouver la

date du jour (ce qui correspond à la longitude du soleil, c'est à dire sa

position sur l'écliptique). Lisons Philopon.]

On peut aussi déterminer la longitude du

soleil sans calcul, en utilisant l'instrument de la façon suivante. Il faut

déterminer pour ce jour la plus grande hauteur au-dessus de l'horizon

qu'atteint le soleil. Ce que nous déterminerons en visant le soleil vers midi.

Il est évident qu'il faut le viser à plusieurs reprises, jusqu'à ce que [sa

hauteur] n'augmente plus mais que, le maximum ayant été atteint, elle commence

à nouveau à diminuer et que le soleil se rapproche de l'horizon. […] ensuite,

ayant placé l'araignée elle-même sur le climat où nous nous trouvons pour

observer [c'est

à dire sur le tympan correspondant à notre latitude] et ayant amené sur le

méridien chacun des degrés du quart de cercle que parcourt alors le soleil

[c'est à dire que l'on fait tourner la portion du cercle écliptique de

l'araignée correspondant à la saison en cours], nous chercherons lequel

parmi ces degrés, parvenu au méridien, s'élève d'autant de parallèles qu'on en

a trouvé, ce jour-là, le soleil élevé, et nous affirmerons que c'est ce degré

là qu'occupe à ce moment le soleil[4].

Cette méthode s'applique à condition que le soleil ne soit pas au voisinage des

solstices […].

13. Parmi les degrés du zodiaque, quels sont

ceux qui sont sous le même parallèle et qui s'élèvent à la même hauteur ;

comment découvrir dans quel quart de cercle du zodiaque se trouve le soleil,

lorsqu'il est voisinage des points solsticiaux.

14. Comment trouverons-nous la longitude de

chacune des planètes ?

15. Comment trouver de combien chaque degré

du zodiaque s'écarte par rapport à l'équateur soit vers le nord soit vers le

sud ; de même pour le soleil, la lune ou n'importe laquelle des planètes.

L'astrolabe

fut introduit dans le monde islamique au VIIIe siècle, à travers les

traductions des textes grecs. Muhammad al-Fazari est considéré comme le

premier à avoir confectionné un astrolabe. Il écrivit un ouvrage sur la sphère

armillaire et un autre sur l'utilisation de l'astrolabe. Cet instrument connut

un très grand succès dès le IXe siècle, où l'on fabriquait déjà de

véritables chefs-d'œuvre. Le monde musulman se distingue en effet alors des

autres civilisations par ses besoins d'une mesure précise du temps et des

phénomènes astronomiques, l'astrolabe permettant, en particulier, de déterminer

les heures des prières. Les Arabes en perfectionnèrent le principe pour

s'orienter dans le désert ou trouver la direction de La Mecque. Le dos

de l'instrument, laissé presque libre dans le traité de Philopon, sera

complété par des tables ou des abaques (pour les calculs trigonométriques ou

calendaires) et par un "carré des ombres", invention attribuée au

grand mathématicien du IXe siècle, Al-Khwarizmi, permettant

une utilisation de l'astrolabe à des fins topographiques (mesures de distances

inaccessibles…).

Enfin,

l'astrologie fut également une des principales utilisations de l'astrolabe et

une des raisons de son développement, comme du développement de l'astronomie.

Cette dernière va profiter, selon Ahmed Djebbar, "de l'engouement

des hommes de pouvoir pour l'astrologie afin de bénéficier de leur aide

financière (pour la construction de grands instruments astronomiques ou

d'observatoires) ou bien pour solliciter leur protection contre les courants

conservateurs hostiles à l'astronomie et à la philosophie". On attribue au

célèbre astrologue Masha'allah (mort en 815) un livre sur les procédés

de construction et d'utilisation de l'astrolabe, traduit en latin par Jean

de Séville au XIIe siècle. A la différence du traité de Philopon,

ce traité décrit non seulement l'utilisation de l'astrolabe, mais aussi son

tracé géométrique théorique, ce qui en fait le premier ouvrage complet connu

sur le sujet.

Aux

Xe et XIe siècles, l'Espagne musulmane fut un

important foyer d'études astronomiques et de réalisations d'astrolabes, puis le

Maroc et en particulier Marrakech et Fès aux XIIe

et XIIIe siècles. Au XIe siècle, le tolèdan az-Zarqali

(connu également sous le nom d'Arzachel) réalise le premier astrolabe

"universel", dont le tympan ne dépend pas de la latitude. Celui-ci

est obtenu par projection stéréographique de pôle le point g sur le plan

du colure des solstices (c'est à dire le cercle mené par les pôles et par les

points de l'écliptique correspondant aux solstices). De son traité sur la Safiha

az-Zarqaliyya (le terme Safiha, en latin Saphaea, désigne le

tympan de l'astrolabe), on connaît plusieurs traductions, dont une version

hébraïque par Don Abraham et une version espagnole par Ferrando.

Cet astrolabe sera "retrouvé" cinq siècles plus tard par Gemma

Frisius sous le nom d'Astrolabe catholique.

Les

astrolabes perses ou indiens deviendront par la suite de véritables œuvres

d'art, réputés pour leur décoration raffinée.

Le

fascinant pouvoir de connaissance, que semble offrir l'astrolabe, explique que

dès le Xe siècle, percer ses mystères était un enjeu important pour

les occidentaux, au contact en Espagne avec le savoir arabe. C'est ce

qui poussa Gerbert d'Aurillac (930-1003), le futur pape Sylvestre II,

à se rendre dans les couvents de Catalogne pour consulter les "Astrolabii

Sententiae", premier texte latin décrivant l'astrolabe. Si son

principe fut ainsi connu dès la fin du Xe siècle, son utilisation ne

fut importante qu'à partir du XIIIe siècle. Sur les premiers modèles

d'astrolabe importés d'Espagne, des mots latins furent gravés à côté des

originaux arabes. C'est ainsi que nombre d'étoiles portent encore, en français,

leur nom d'origine arabe (Altaïr, Vega, Deneb) et que l'objet astrolabe, comme

les traités décrivant son usage, constituèrent un vecteur de transmission de la

terminologie arabe du Ciel et des chiffres arabes (avec les tables

astronomiques).

L'astrolabe

connut son pic de popularité à la fin du Moyen Age et à la Renaissance. Il

était utilisé dans l'université médiévale pour l'enseignement de l'astronomie.

Le

XVIe siècle voit aussi la vogue des horloges astrolabiques dont le

mécanisme entraîne la rotation de l'araignée, montrant ainsi l'aspect du ciel.

Face

à leurs nouveaux besoins de navigation en haute mer, les Portugais, sous

l'impulsion de Jean II, développèrent

, à la fin du XVe siècle, la navigation astronomique, avec en

particulier la mesure de la hauteur d'un astre à l'astrolabe (navigation

"hauturière"). On fabriqua des astrolabes spécifiques aux besoins de

la navigation, plus simples et plus lourds, pour résister aux vents et aux

mouvements du bateau, et qui se fixaient au grand mât.

Aux

XVIe et XVIIe siècles, les horloges pouvaient avancer ou

retarder d'un quart d'heure par jour. On utilisait alors, pour les régler, soit

un cadran solaire, soit un astrolabe. Les progrès réalisés dans la construction

des horloges ont été l'une des causes du déclin de l'astrolabe au XVIIIe

siècle, dans le monde occidental. L'autre cause est l'introduction de la visée

optique. Après que Galilée le premier, a pointé une lunette vers le ciel

("Le Messager des étoiles" – 1610), la visée optique

s'imposera. Pour adapter les lunettes, on dut décomposer les anciens

instruments, les spécialiser. Ce fut la fin de l'astrolabe. Dans le domaine de

la navigation, l'octant, puis le sextant, le remplacèrent également à cette

époque.

L'astrolabe

était cependant toujours utilisé au début du XXe siècle au Maroc

(en particulier à la mosquée Qarawiyine de Fès) pour déterminer

le début du ramadan, et ses vertus pédagogiques sont, comme nous le verrons,

toujours intactes !

Astrolabes visibles à Ecouen : ecouen.htm