Cadrans solaires et Méridiennes

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

1-UTILITÉ

Fig. 1. La gnomonique pratique

Fig. 1. La gnomonique pratiqueD. François Bedos de Celles, 1760 coll. Decaens |

Au

xviiie

siècle, la méridienne, instrument plus précis

que le cadran solaire, était devenue indispensable pour

mettre à l'heure les horloges de la ville et aussi les

montres des négociants et des marchands sur le port.

Quelque temps avant le passage du Soleil au méridien, les bourgeois se regroupaient au pied de la méridienne (voir Fig. 1). Quand le point lumineux passait sur la ligne verticale de la méridienne, ils réglaient leur montre à midi qui est le midi vrai. Au siècle suivant, le passage au temps moyen devint une réforme nécessaire et la méridienne de l'Hôtel de Ville fut accompagnée de plaques mensuelles donnant le temps moyen à midi solaire. Il fallait alors relever l'heure du temps moyen à la date du jour sur les plaques et au passage du point lumineux sur la ligne, régler sa montre à l'heure lue sur les plaques. Voir La Méridienne 2-DESCRIPTIF Peut-être ce rendez-vous était-il aussi un lieu de rencontre et de divertissement comme le montre la figure 2. |

Fig. 2. Le Midi, LARMESSIN Nicolas (1684-1755)

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

2- DESCRIPTION

I La Méridienne à sa construction

La méridienne avait comme rôle la remise à l'heure des horloges publiques, des horloges privées et des goussets mais elle avait aussi un rôle symbolique, celui de montrer l'importance de la ville de Rouen et de son port, de mettre en valeur la Bourse et le commerce de la ville et aussi d'exprimer la maîtrise du temps.

|

Pour réussir l'exploit de représenter toutes ces fonctions sur un seul bâtiment, il a été fait appel à Paul-Ambroise Slodtz1. Ce sculpteur baroque français réputé devait concevoir une œuvre monumentale qui illustrerait toutes ces valeurs tout en y intégrant une méridienne. |

|

|

Fig. 1. Zoom du Méridien, dessin, J.B. Lallemand |

Fig. 2. Le méridien, xviiie

s. Dessin2, hors texte, M. E. Charpentier, pp. 268-269 |

1- Les personnages et les symboles

|

|

L'ensemble baroque qui soutient la méridienne est décrit par Henri Geispitz en 1905 : « Au pied de la pyramide surmontée d'une sphère, une femme assise sur un rocher, représente le Commerce. Elle tient, d'une main une corne d'abon-dance, de l'autre, un timon de gouver-nail, entouré d'un serpent, caducée d'un nouveau genre. De l'autre coté, et plus en hauteur, le Temps, sous les traits d'un vieillard, soulève un voile, et, de sa main gauche munie d'un sablier, montre la ligne solaire pour rappeler sa rapidité. A ses pieds, un globe enveloppé par une voile marine, sur laquelle est une ancre. » (Le méridien du jardin de l'hôtel de ville). |

|

Fig. 3. Le vieillard ailé portant un sablier et une faux La gnomonique pratique, D. François Bedos de Celles, 1760 coll. Decaens |

|

|

2- Le médaillon et le cartouche

Sous l'obélisque, un médaillon avec l'effigie de Louis XV était entouré de deux enfants. En-dessous de la sculpture monumentale, un cartouche portait une gravure dont le texte latin et sa traduction (traduction par Geispitz en 1905) suivent : |

|

| Fig. 4. Zoom de la Fig. 1 |

|

Regnante

Ludovico XV Auctore pacis, artium patrono Cujus auspiciis Commercium viget, crescit industria Constat securitas Terræ figura ad navigantium Utilitatem innotescit. Lineam meridianam quæ negociatorum Conventus indiceret In hoc monumento duci curaverunt Viri Rothomagenses Commerciis Regundis anno mdccliii |

Sous

le règne de Louis xv Artisan de la paix, protecteur des Arts Grâce à l'appui duquel Le commerce prospère, l'industrie se développe, la sécurité s'affermit, la configuration de la terre se révèle dans l'intérêt des navigateurs. Les membres de la Chambre de Commerce de Rouen ont fait tracer sur ce monument la ligne méridionale pour convoquer les assemblées de négociants. L'an 1753 |

3- L'instrument

|

La méridienne donne l'heure précisément à

midi solaire quand le point lumineux passe sur la ligne verticale.

C'est un grossissement et une simplification d'un cadran solaire

vertical auquel ne subsiste que la ligne horaire de midi solaire.

Pour cela, la méridienne est plus précise qu'un

cadran solaire mais aussi plus difficile à régler. La méridienne était nécessaire pour remettre à l'heure les horloges de la ville. Mais elle servait aussi aux bourgeois, aux négociants et aux commerçants qui se regroupaient à midi pour mettre leur montre à l'heure. À sa construction, la méridienne des jardins de l'Hôtel de Ville était constituée de - un obélisque surmonté d'une sphère ; - une barre en cuivre verticale sur l'obélisque au dessus de la graduation XII midi en chiffre romain ; - une potence en trépied scellée à l'obélisque, sur laquelle était fixée un disque à œilleton bien orienté, pour que le point lumineux passe au bon moment sur la barre verticale. |

|

|

Fig. 5. la méridienne après le 30 avril 2019 |

II La Méridienne en 1826

Lors du déménagement, le cartouche avec le texte dédié à Louis xv ne fut pas réinstallé et les deux enfants entourant le médaillon disparurent.

Dans le médaillon, l'effigie de Louis XV fut conservée après quelques aventures.

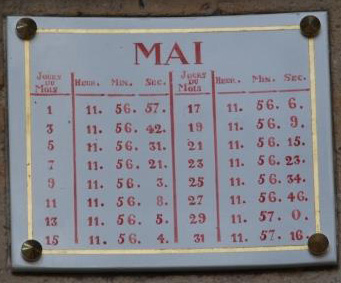

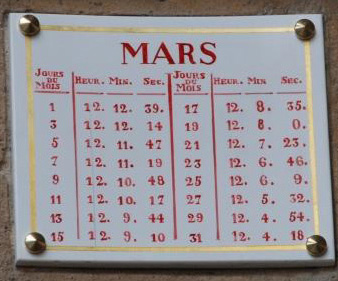

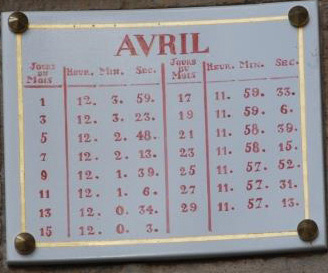

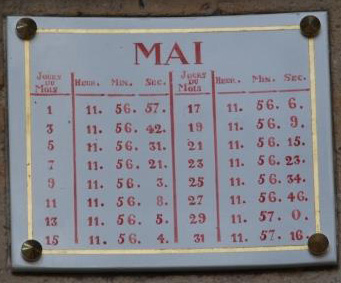

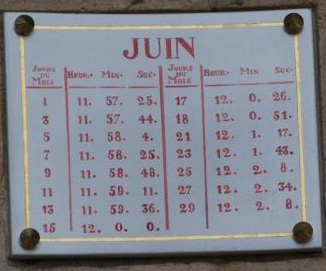

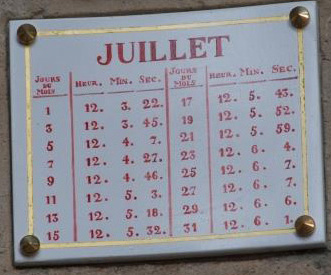

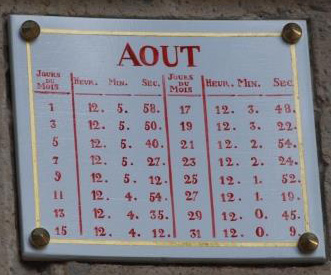

Quand la méridienne fut placée contre un mur de l'ancienne abbaye de Saint-Ouen en 1826, on lui ajouta un soubassement3 en cailloutis comportant une niche dans laquelle furent fixées douze plaques, une pour chaque mois. Sur chacune de ces plaques en marbre blanc étaient gravées en rouge les heures, minutes, secondes, donnant le temps moyen pour les jours impairs du mois au passage du rayon lumineux sur la ligne verticale à midi solaire.

|

|

|

| Fig. 6. état de la niche et des plaques vers 1980 | Fig. 7. Plaque abimée du mois de mai |

Lors du déménagement, Pierre Daniel Destigny, horloger à Rouen, replaça et régla la potence avec le disque solaire portant l'œilleton de la méridienne qui avait changé d'orientation avec cette nouvelle implantation. En ce lieu, le mur a un azimut de 42° Ouest(estimation) ce qui fait que la méridienne est une méridienne déclinante occidentale.

P. D. Destigny plaça les douze plaques de marbre blanc donnant le temps moyen dans la niche du soubassement.

à partir de 1826, la méridienne ne connaîtra pas de nouvelles modifications. Seuls quelques nettoyages de la sculpture vont éviter au monument de ne pas tomber en ruine jusqu'à maintenant. Le monument est resté en partie caché par les branches des ifs, toujours plus touffues et les plaques ont été la cible d'archers peu scrupuleux.

Pour remettre en valeur cette méridienne remarquable, une restauration importante va débuter en 2017...

Voir La méridienne 7-Restauration

1 Les quatre frères Slodtz étaient des artistes accomplis, un peintre et trois sculpteurs : Sébastien-Antoine (1695-1754), Paul-Ambroise (1702-1758), René-Michel (1705-1764) dit Michel-Ange. Paul-Ambroise Slodtz était professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture.

2 La Bourse de Rouen de 1493 à 1826, J. NOURY, 1894, Nm 139-3, U 3850-3 Fonds normand, BM Rouen.

3 Le sol a été abaissé en 1871 ce qui explique la hauteur des plaques actuellement.

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

3- HISTOIRE

I La Méridienne au xviiie siècle

I-1/ Construction en 1753

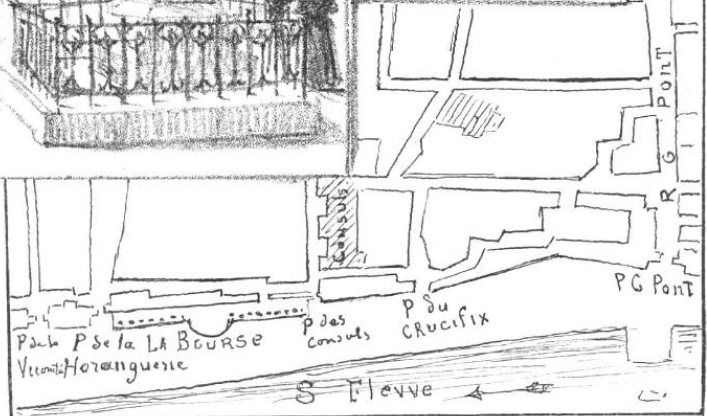

La Chambre de Commerce de Rouen, créée par le Conseil du Roi en 1701, avait obtenu l'usage d'un terrain en bord de Seine, contre la muraille sud de la ville. Elle y avait aménagé un lieu ouvert appelé la Bourse découverte qu'elle entretenait grâce à l'octroi des marchands. Ce terre-plein était sur la partie du quai située entre la Porte des Cordeliers (puis porte des Consuls, puis de l'Estrade) et la Porte Haranguerie entre la rue Nationale et la rue Haranguerie. Actuellement, cette zone jouxte vers l'est le Théâtre des Arts et correspond à la partie du quai rive droite dénommée Quai de la Bourse. Il s'y dresse le Palais des consuls, siège de la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI).

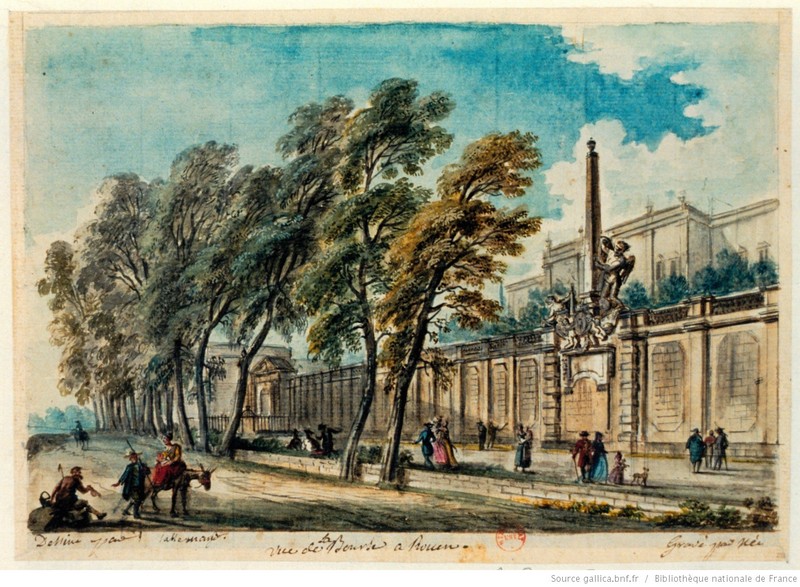

Fig.

1. Le long des quais en 1780 à Rouen,

Dessin1,

hors texte, par M. E. Charpentier pp. 268-269

Ce terrain, délimité par des bornes, était garni de bancs et, peut-être, déjà planté d'arbres. Plus tard, en 1730, il fut clôturé par une grille pour assurer la tranquillité des transactions. La méridienne y fut placée, en 1753, contre la muraille pour permettre aux négociants et marchands de remettre leur montre ou leur gousset à l'heure. La grille était fermée au public de midi à une heure et de 4 heures à 5, 6 ou 7 heures selon la saison. Le reste du temps, la Bourse découverte était ouverte à tous ! (Fig. 3 & 4)

I-2/ Symboles, mythologie et histoire

Voir La Méridienne 2-Description

Pour symboliser l'importance du port et le commerce florissant rouennais lié au port, le sculpteur a choisi comme allégorie une femme portant dans une main une corne d'abondance et dans l'autre un timon de gouvernail entouré d'un serpent, rappelant le caducée d'Hermès, le dieu du commerce.

Pour symboliser le temps et sa maîtrise, un vieillard, le dieu du temps Cronos, muni d'un sablier, montre la ligne verticale sur laquelle passe le point lumineux quand le Soleil passe au méridien.

Enfin, pour symboliser les expéditions autour du monde et les découvertes grâce à la navigation, un globe enveloppé d'une voile marine sur laquelle est sculptée une ancre.

Le texte gravé dans le cartouche sous la sculpture, mentionnait précisément des voyages scientifiques soutenus par Louis xv :

[...]Terræ

figura ad navigantium

Utilitatem

innotescit.[...]

([...]

la

configuration de la terre se révèle dans

l'intérêt des navigateurs.[...])

En effet, en ce début du xviiie siècle, sur ordre du roi deux expéditions furent lancées afin de pouvoir répondre à un certain nombre de questions scientifiques, notamment sur la forme exacte de la Terre. était-elle parfaitement sphérique, aplatie aux pôles comme le pensait Newton ou aplatie à l'équateur comme le pensait César-François Cassini, dit Cassini iii ou Cassini de Thury (1756-1784) ?

En 1736, Pierre Bouguer, Charles Marie de La Condamine et Joseph de Jussieu se joignirent à Louis Godin pour aller mesurer les degrés sur l'équateur et partent en Équateur.

Parallèlement, Pierre Louis de Maupertuis proposa d'effectuer cette mesure le plus au Nord possible et partit cette même année avec Alexis Clairaut, Charles étienne Camus et Pierre Charles Le Monnier en Laponie où il retrouva le savant suédois Anders Celsius.

La mission en Laponie s'effectua rapidement et le 13 novembre 1737, Maupertuis fit le compte-rendu devant l'Académie Royale des Sciences réunie en séance publique: [...] l'on voit que la Terre est considérablement aplatie vers les pôles [...]

Après la mission en Équateur, très longue et pleine de péripéties fâcheuses2, Pierre Bouguer fit son compte-rendu à l'Académie royale des sciences avec la même conclusion le 14 novembre 1744, soit sept ans après celui de Maupertuis.

Le texte placé en 1753 sur la méridienne rend compte du retentissement de ces expéditions.

Fig.

2. Port de Rouen, Vue de la rive gauche, 1777

Fig.

3. La Bourse découverte, Dessin1

Fig.

3. La Bourse découverte, Dessin1

Jean-Baptiste

LALLEMAND, voyage

pittoresque de la France, 1784

Fig.

4. La Bourse découverte, Dessin2

Fig.

4. La Bourse découverte, Dessin2

Jean-Baptiste

LALLEMAND, voyage

pittoresque de la France, 1784

II La Méridienne au xixe siècle

II-1/ Au début du xixe siècle

Au moment de la Révolution, la méridienne resta sur les quais. Seule l'effigie de Louis xv, sur le médaillon, fut enlevée le 5 octobre 1792 suivant en cela l'exécution de l'ordre du 24 août 1792. Lors de la plantation de l'arbre de la liberté en 1794 à l'emplacement de la Bourse découverte, démolie le 8 ventôse an II ( 25 février 1794), une inscription portant les mots « Liberté, Egalité » cachait le médaillon.

En 1804, furent gravées les initiales impériales puis en 1814, au retour de la monarchie, la Chambre de Commerce replaça l'effigie de Louis XV dans le médaillon.

|

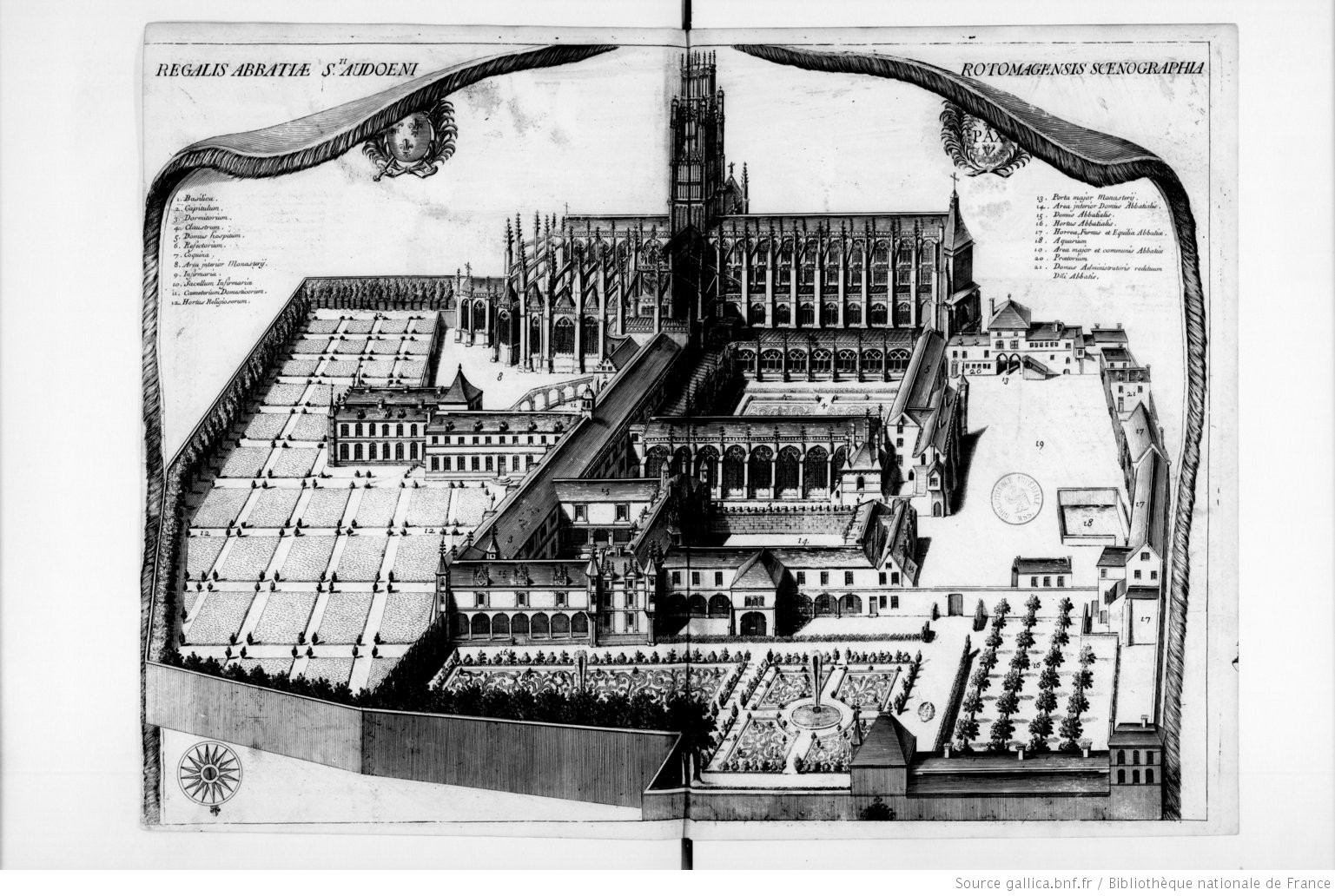

À l'occasion du redressement et de l'alignement des quais de la Seine, la méridienne fut déplacée en l'hiver 1825-1826. En 1826, elle fut adossée au mur de l'ancienne abbaye de Saint-Ouen en remplacement de la méridienne des anciens moines de Saint Ouen3. Construit pour l'occasion, un soubassement4 en cailloutis abritant une niche lui servait de support. |

|

| Fig. 5. Abbatiale St Audœni, Rotomagensis scenographia |

Lors de ce déménagement, Pierre Daniel Destigny5, horloger à Rouen, replaça et régla la potence avec le disque solaire portant l'œilleton de la méridienne qui avait changé d'orientation suite à son déplacement - Le mur a un azimut de 42°Ouest (estimation) ce qui fait que la méridienne est une méridienne déclinante occidentale.

Comme cet horloger réglait les horloges rouennaises sur le temps moyen, il montra la nécessité de fixer dans la niche du soubassement douze plaques donnant le temps moyen pour les jours impairs de chaque mois.

« l'horloge de la Ville et celle de la Cathédrale donnaient l'heure calculée sur le temps moyen. Il [Destigny]en concluait à la nécessité de placer à proximité du Méridien un tableau d'équation, car, disait-il[Destigny], bien des personnes ne pourront s'habituer à penser qu'une horloge marche bien parce qu'elle ne sera d'accord avec la méridienne que quatre fois par an .» (Geispitz, 1905)

Sensible à la précision, cet horloger rouennais, Pierre-Daniel Destigny, fut le premier6 à signaler les avantages qu'il y aurait à faire marquer aux horloges publiques, le temps moyen. En effet, ces horloges étaient jusqu'alors réglées au temps vrai avec une durée du jour inégale tout au long de l'année ce qui nécessitait des remises à l'heure fréquentes7.

II-2/ À la fin du siècle

|

Comme

on le perçoit bien au pied de la tour aux Clercs, le sol a

été abaissé en 1871 lors de travaux de

terrassement. C'est pourquoi, aujourd'hui, la hauteur étonnante

des plaques rend la lecture difficile. En 1894, la Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie fit part de son inquiétude sur l'état de la méridienne : Cet ouvrage des frères Slodtz a été transporté dans le jardin de l'Hôtel de Ville, où il est grand temps de l'aller voir, tant les végétations et les pluies rongeantes l'effritent et la désagrègent. (p. 268) En effet, la pierre employée pour la sculpture devait être de piètre qualité car le sculpteur rouennais Jaddoulle (1736-1805) l'avait déjà restauré en trois étapes. Malgré cette première restauration, un conseiller municipal avait présenté un rapport sur le mauvais état de la sculpture dès le déménagement en 1826.

L'inquiétude exprimée en cette fin du xixe siècle ne fut pas prise en compte ; aucune restauration sérieuse n'a eu lieu faute de moyens. |

|

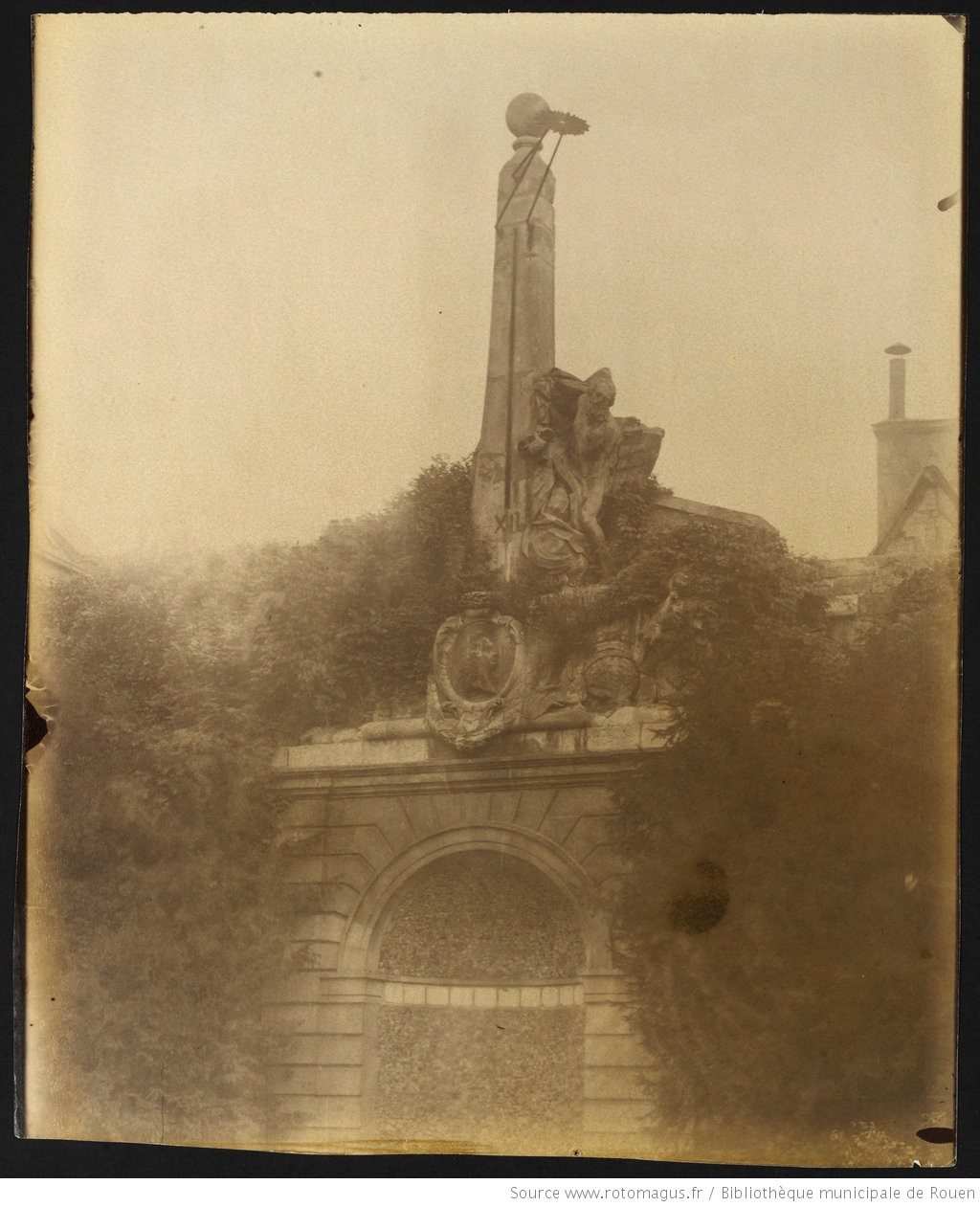

Fig.

6. Le

Méridien Les excursions normandes : Rouen et ses monuments, Jules Girieud, 1899 |

III La Méridienne au xxe siècle

III-1/ Au début du siècle

Aucune restauration de la méridienne n'ayant eu lieu, Henri Geispitz, secrétaire général de la Chambre de Commerce, s'alarme sur son état en 1905 :

Depuis longtemps le Temps a perdu une aile et son bras gauche, la tête du serpent surmontant le caducée est disparue et le reste, rongé par les vents et les pluies menace ruine. En avril 1902, l'effigie de Louis xv, déjà fort endommagée, se détache et se brise en tombant.

A plusieurs reprises, la Commission des Antiquités, la presse et notre Société ont réclamé l'exécution des travaux indispensables; mais tout espoir paraît perdu, la dépense à faire devant être aujourd'hui relativement considérable, et les ressources municipales n'ayant pas augmenté. Faut-il donc nous résigner à la triste perspective de voir disparaître, dans un avenir plus ou moins éloigné, un monument gracieux, décoratif et intéressant par tous les souvenirs qu'il évoque?

|

|

| Fig. 7. Zoom de la figure 9, Effigie de Louis xv | Fig. 8. Zoom sur le Temps de la figure 9 |

|

| Fig. 9. Le Méridien de l'Hôtel de Ville, Eugène, Atget, 1907, Rotomagus |

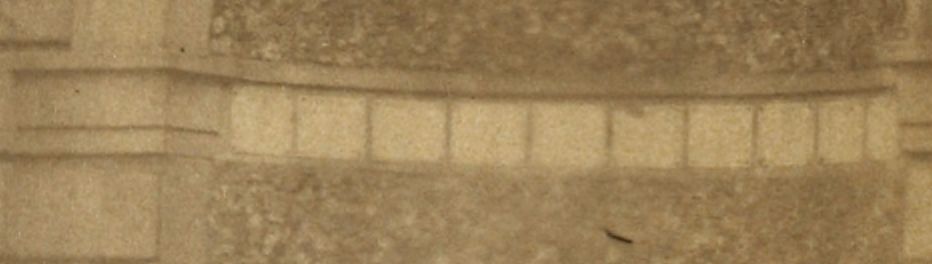

Fig.

10. Zoom de la figure 9, les plaques sont encore entières en

général

|

|

|

Fig.

11. Une

des rares plaques en marbre blanc gravée et presque

complète vers 1980 |

|

|

|

| Fig. 12. Zoom de la figure 9, le disque à œilleton | Fig. 13. Vers 1990, le disque à œilleton |

III-2/ À la fin du siècle

Un tel monument, vraie richesse pour les amoureux du patrimoine et des sciences, devait un jour attirer l'attention. Dans les années 90, Elisabeth Hébert, passionnée d'histoire des mathématiques et de patrimoine scientifique, et Dominique Charlet, horloger à Rouen, mettent en commun leurs centres d'intérêt, photographient et étudient les cadrans et méridiennes de Rouen. Ce travail d'exploration permet à l'ASSP, Association Science en Seine et Patrimoine, de présenter chaque année lors des journées du Patrimoine en septembre, un circuit des cadrans solaires et méridiennes. Au fil des ans Véronique Hauguel devint l'animatrice de ce circuit dont le succès est toujours au rendez-vous. La station dans les jardins de l'Hôtel de Ville au pied de la méridienne est un temps fort de ce circuit. L'appel à restauration y a souvent été lancé....Un jour, il fut entendu.

Fig.

14. Vers 1990, la méridienne avec

le

soubassement et la niche

Au début du xxie siècle, enfin une restauration sérieuse est effectuée grâce à l'intervention de plusieurs personnes et de la mairie de Rouen.

Voir La Méridienne 7- Restauration.

1 La Bourse de Rouen de 1493 à 1826, J. NOURY, 1894, Nm 139-3, U 3850-3 Fonds normand, BM Rouen.

2 Les péripéties de cette expédition sont admirablement décrites dans le roman historique de Florence Trystram, L'épopée du méridien terrestre ou le procès des étoiles , éd. J'ai lu, no 2013, 1979

3 à cause de travaux supplémentaires (profondeur des fondations et réparations imprévues du mur), le budget de 1827 a du être réévalué à la hausse ( budget de 3200 francs pour le méridien)..

4 Le sol a été abaissé en 1871 ce qui explique la hauteur des plaques actuellement.

5 P.D. Destigny a été Membre de l'Académie de Rouen et adjoint au maire de 1830 à 1837.

7 Histoire de l'heure en France, 2011- Précis analytique des travaux de l'Académie impériale de Rouen, Péron, Rouen, 1856, Jacques Gapaillard, p.95

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

4- ÉVOLUTION DU TEMPS

L'évolution de l'heure solaire à une heure nationale et la diffusion de l'heure a connu de multiples péripéties. L'utilisation des méridiennes dans les villes a été indispensable pendant longtemps.

I Passage de l'heure solaire vraie au temps moyen

|

Avant d'uniformiser l'heure nationalement, une étape a dû

être franchie, celle de passer au temps moyen. |

|

|

Fig. 1. Les

abonnés au Canon du Palais-Royal, Gustave Doré, 1854 |

Mais, sous la pression des astronomes et des horlogers, il a fallu renoncer à régler les horloges publiques à l'heure solaire vraie malgré les oppositions.

Après s'être assuré la caution scientifique du Bureau des longitudes, le préfet Gabriel-Gaspard Chabrol de Volvic décide en 18262 que les horloges publiques de Paris marqueront le temps moyen. L'initiative parisienne de passer au temps moyen avait été devancée de peu par la ville de Rouen, du moins dans l'intention et peut-être aussi dans la réalisation sur les recommandations de l'horloger rouennais Pierre-Daniel Destigny.3

D'après Henri Geispitz, les horloges publiques entretenues par P.D. Destigny marquaient le temps moyen et l'horloger en déduisait la nécessité de mettre les plaques de temps moyen sous la méridienne. Dans une nécrologie de P.D. Destigny en 1856, il est écrit4 :

En 1826, il [Destigny] fut le premier, avant même que la question fût soulevée à Paris à signaler les avantages qu'il y aurait à faire marquer aux horloges publiques, le temps moyen, et non le temps vrai dont les divisions inégales d'une saison à l'autre entraînent des inconvénients.

Il [Destigny] donna en même temps, le modèle d'une table d'équation du temps moyen avec le temps vrai, qu'il proposa de placer auprès de toutes les horloges. Cette idée fut adoptée par l'Académie, et, à sa demande, l'autorité municipale prescrivit de régler toutes les horloges de la ville sur le temps moyen ; elle fit également placer la table d'équation au pied de la méridienne du jardin de Saint-Ouen.

II L'heure du chemin de fer

Dès l'arrivée du train dans la vie civile et la circulation des trains sur une voie unique, il a fallu se plier à une discipline horaire inédite. La précision était de l'ordre de la minute.

Le temps moyen devint alors une nécessité mais déjà une autre réforme était en route. Celle d'uniformiser le temps au niveau national, l'heure locale devenant insuffisante.

Au cours de l'été 1849, la Compagnie du Nord est la première à installer dans ses gares des horloges reliées électriquement à l'heure exacte, unique et centrale de Paris.5

En général, deux horloges sont placées à l'extérieur des gares, l'une marque l'heure locale du temps moyen et l'autre l'heure nationale de l'heure de Paris. Mais en plus, de l'heure locale et de l'heure nationale indiquées à l'extérieur de la gare, il existait l'heure des chemins de fer marquée sur une horloge sur les quais. Pour le confort des voyageurs, cette horloge retardait de cinq minutes sur l'heure de Paris et donnait ainsi « l'heure du méridien de Rouen », comme la définit W. de Nordling, ingénieur en chef de la Compagnie des Chemins de Fer de Paris, dans l'Unification des heures en 18906 :

« C'est ainsi que les chemins de fer ont successivement apporté l'heure de Paris dans toutes les localités desservies et que celles-ci ont appris à compter d'après deux heures différentes, l'heure locale et l'heure de Paris. J'oublie une troisième heure, l'heure du méridien de Rouen en retard de cinq minutes sur celle de Paris. »

La conférence tenue à Washington en 1884 met en place un système international de fuseau horaire et d'heure universelle. En France, ce système international provoque de nombreux débats. D'après une loi, à partir de la nuit du 10 au 11 mars 1911, à minuit, l'heure du temps moyen de Paris sera retardée de 9 min 21 s. pour ne pas dire que c'est l'heure de Greenwich...

Avec le train et le télégraphe, l'heure va circuler, rendant moins utile la méridienne dans les cités où passe le train. Il faut attendre les années 1900 pour que : dès que la portée de la télégraphie sans fil atteignit une centaine de kilomètres, on sentit partout que le problème de l'envoi de l'heure à distance était résolu, et par la suite, celui des longitudes7.

Le premier dispositif d'automatisation de la diffusion de l'heure par téléphone est inventé en 1933 par Ernest Esclangon, directeur de l'Observatoire de Paris. Cette horloge est présentée à l'Académie des Sciences de Paris le 14 mars 1932 par le professeur Esclangon.

La France est donc le premier pays au monde à mettre en place une horloge parlante qui est inaugurée et mise en service à l'Observatoire de Paris le 14 février 1933.

III Dernières évolutions

Les chiffres des écrans d'aujourd'hui, 13:18 ou 06:53 par exemple, semblent avoir perdu tout lien avec l'heure délivrée par un cadran solaire et donc avec le mouvement apparent du Soleil dans le ciel. Et pourtant, il suffit d'être méthodique...

Pour utiliser la méridienne actuellement, il faut apporter trois corrections : la première donne le temps moyen; la deuxième l'heure du temps moyen du méridien de Greenwich et la troisième est un ajustement à l’heure légale officielle (heure d’été et heure d’hiver).

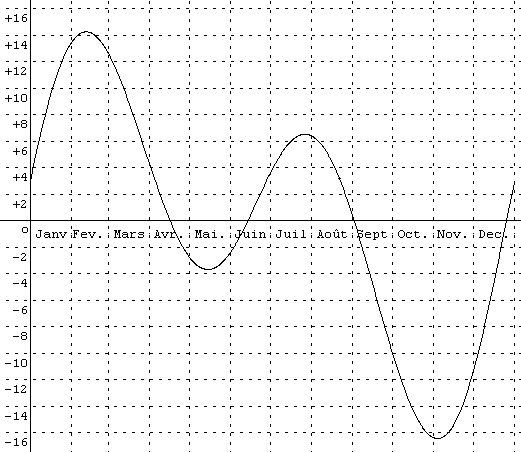

Pour

la première correction, il faut ajouter à l'heure

solaire (l'heure vraie), l'équation du temps. En effet le jour

solaire évolue toute l'année avec une amplitude de plus

de 30 minutes. L'équation du temps est la somme de deux

sinusoïdes, conséquences d'une part, de la trajectoire de

la Terre non circulaire autour du Soleil, et d'autre part, du

mouvement du Soleil sur l'écliptique alors que l'heure se lit

sur l'équateur céleste (voir graphique de l'équation

du temps :

La deuxième correction permet de passer de l'heure du temps moyen de référence à celle du méridien de Greenwich, méridien de longitude 0°. Il faut donc ajouter la longitude donnée en heure, minute, seconde (la longitude vers l'est est négative).

La troisième correction est politique et a connu quelques évolutions tout au long du xxe siècle.

- L'heure d'été a été instituée par une loi votée le 19 mars 1917.

- En 1940, la France occupée s'est mise à l'heure allemande (système actuel : ajouter deux heures en été et une seule en hiver ) puis le décret du 16 février 1941 a élargi cette mesure à toute la France.

- En 1945, le décalage d'une heure est décrété toute l'année.

- En 1976, l'heure d'été est rétablie.

Depuis 1996, les changements d'heure s'effectuent le premier dimanche d'avril et le dernier dimanche d'octobre. Et dans quelques années, qu'en sera-t-il ?

2 Londres abandonne l'heure solaire vraie en 1792 et Berlin en 1810.

3 Histoire de l'heure en France, Jacques Gapaillard, Vuibert, 2011, p.110

4 Histoire de l'heure en France, Jacques Gapaillard, Vuibert, 2011, p.103 et 110 (Précis analytique des travaux de l'Académie impériale de Rouen, Péron, Rouen, 1856, p.95).

5 Histoire de l'heure en France, Jacques Gapaillard, Vuibert, 2011, p.116 (La révolution ferrovière, G. Ribeeill, Belin, Paris 1993, p. 352).

6 Histoire de l'heure en France, Jacques Gapaillard, Vuibert, 2011, p.118.

7 Histoire de l'heure en France, Jacques Gapaillard, Vuibert, 2011, p.244.

Télécharger l'article en pdf

/p>

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

5- HEURE SOLAIRE ET HEURE LÉGALE

Sachant qu'on observe l'heure solaire à Rouen, pour obtenir l’heure légale en France il faut effectuer trois corrections. L'heure légale est alors :

HL= heure légale de la montre

HS= heure du Soleil

E = Équation du temps ( Voir graphique ci-dessous)

L = - 4min 24s (longitude en minute d'heure, soit 1°06' E)

À Rouen, on obtient une « bonne» approximation de l'heure légale en ajoutant 1h (hiver) ou 2h (été) à l'heure solaire.

Exemple

Le

18 septembre :

E= Equ. du tps.=-5min 41s

L= -4min 24s (Longitude de Rouen : 1° 06' E)

H d'été : +2h

HS= 12h au passage du point lumineux sur la ligne verticale de la méridienne

En appliquant la formule

Votre montre indique 13h 49min 55s le 18 septembre au passage du Soleil au méridien.

|

Equation

du temps E :

Hm= HS + E

Différence de longitude avec le méridien de Greenwich : L'heure légale du temps moyen H (TU) est celle du méridien de Greenwich Comme Rouen est situé à 1° EST de ce méridien : L = - 4 mn qui correspond à la longitude de 1°Est (60min pour 15°) H (TU) = HS + E + L |

Courbe de l'équation du temps en fonction de la date |

Heure d'été, heure d'hiver :

De novembre à mars, on ajoute à H (TU) 1heure pour obtenir l'«heure d'hiver» HL ;

D'avril à octobre, on ajoute à H (TU) 2heures pour obtenir l'« heure d'été» HL.

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

6- POSITION DU DISQUE À ŒILLETON

I- Azimut de la méridienne

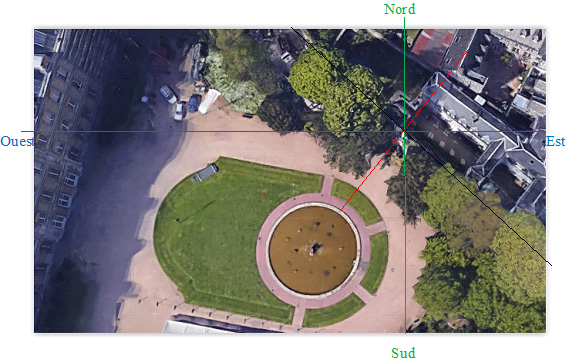

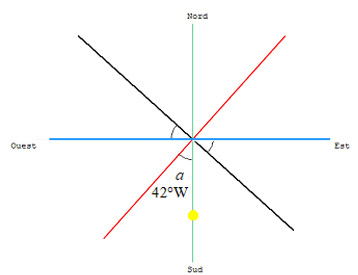

La vue aérienne sur Google earth, le nord vers le haut, permet une approximation de l'azimut de la méridienne. L’azimut est l'angle que fait le mur avec la direction Est-Ouest. C’est aussi l’angle de la perpendiculaire au mur avec le méridien local. Sur la figure ci-dessous, c’est l’angle entre la ligne rouge et la ligne verte.

Fig. 1 Vue du dessus de la méridienne et des jardins de l'Hôtel de Ville, sept 2009, Google earth

Fig. 2 : dessin des lignes d'orientation |

La ligne verte est Nord-Sud La ligne bleue est Est-Ouest La ligne noire est l'orientation du mur La ligne rouge est la perpendiculaire au mur Les 4 droites se coupent au point qui est la tige verticale de l'obélisque vue du dessus. La ligne verte fait avec la ligne rouge un angle de 42° (estim.) L'AZIMUT EST 42° OUEST |

Le centre de l'œilleton et la ligne verticale de la méridienne sont dans le plan du méridien local ca qui signifie que, vue du dessus, le centre de l'œilleton, en jaune, est sur la ligne verte NS.

II Distance de l'œilleton à l'obélisque.

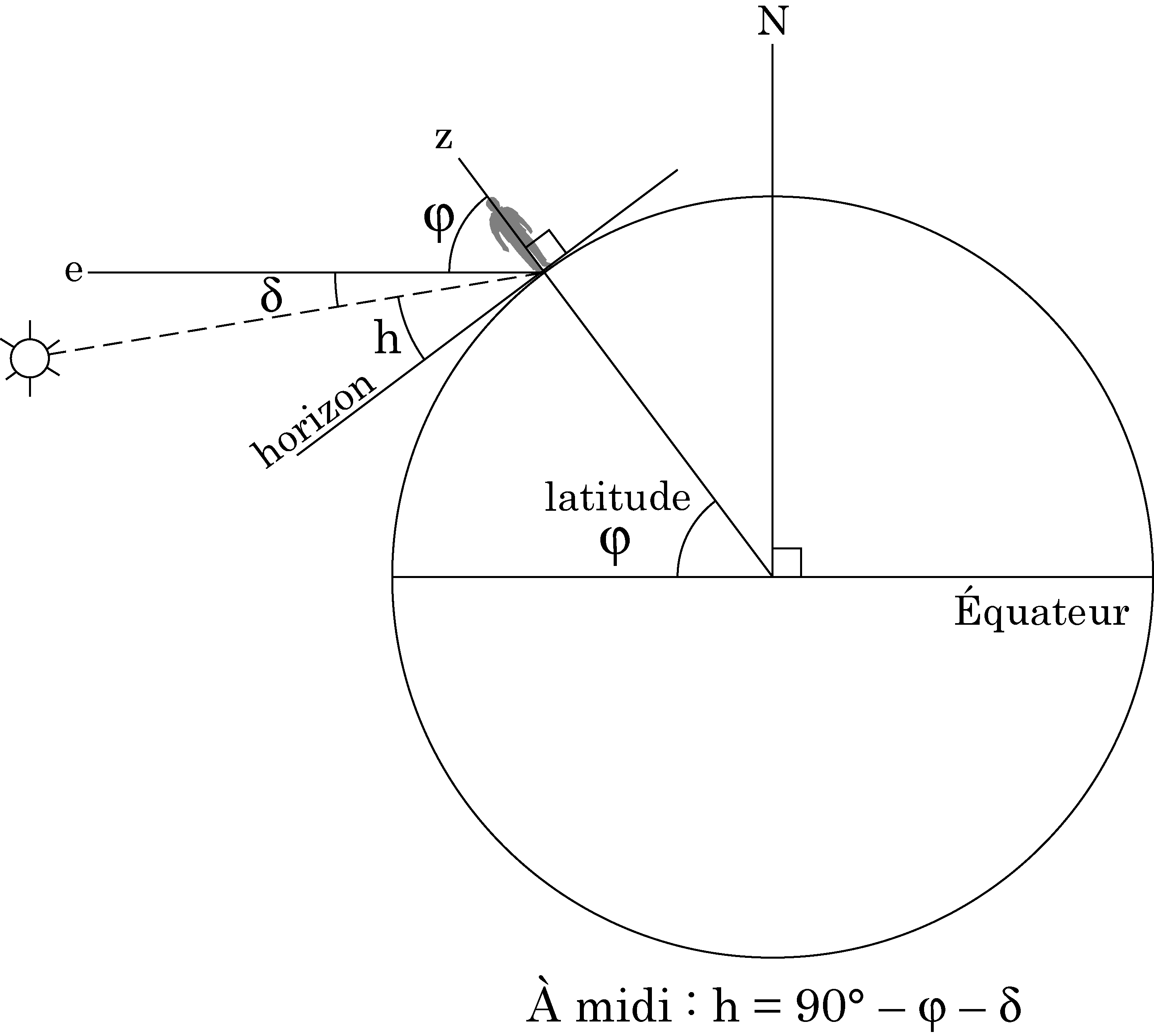

Dans cette partie la vue est sur le plan du méridien local

|

|

|

Fig.

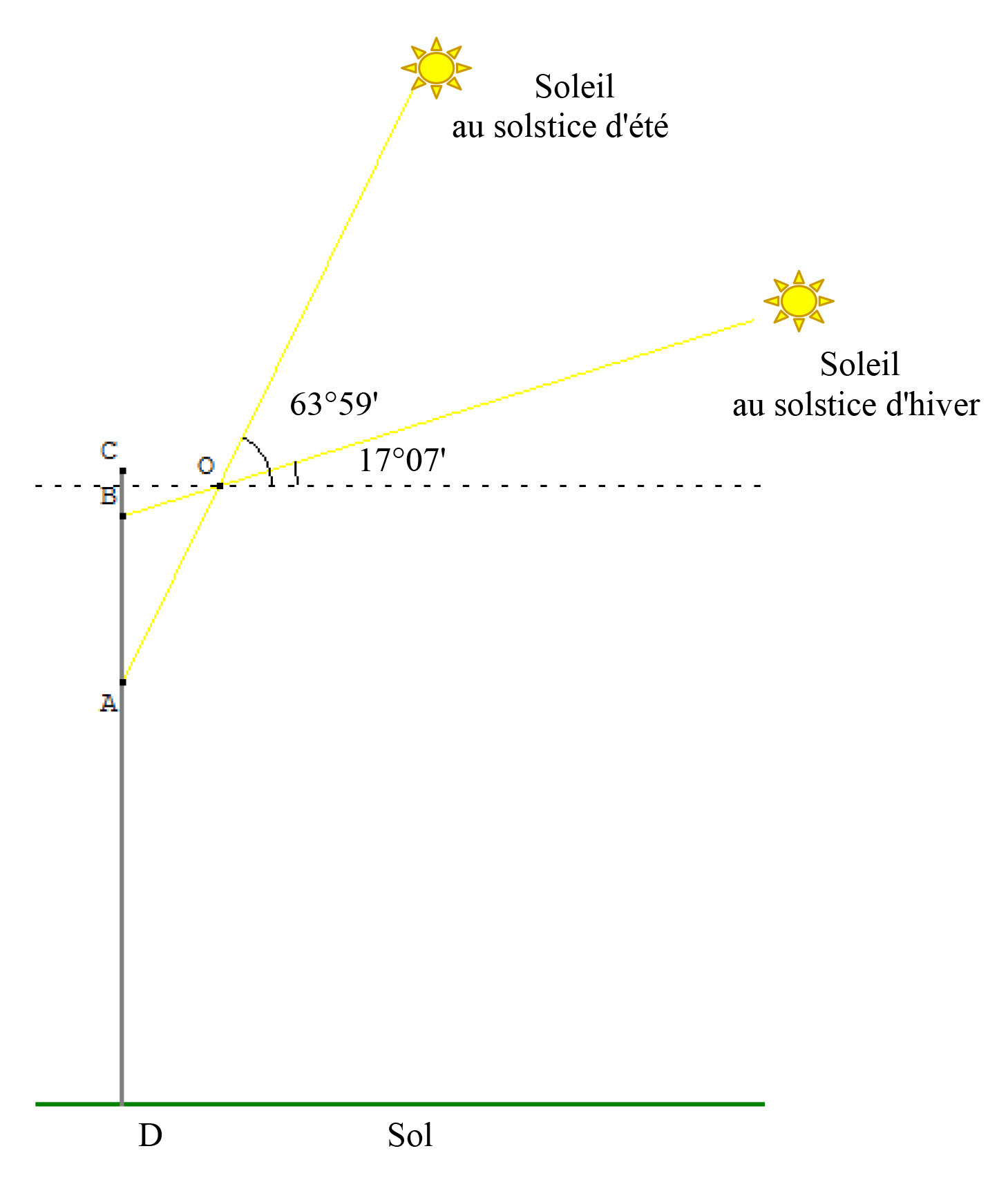

3. Le Soleil est sous l'équateur céleste |

Fig.4. Le Soleil est au-dessus de l'équateur céleste |

La latitude du lieu où est placée la méridienne est = 49°27' (latitude de Rouen)

La déclinaison du Soleil est δ, sa hauteur h.

Aux jours d'équinoxe en mars et en septembre, le Soleil est sur l'équateur, sa déclinaison est nulle. Au printemps et en été, le Soleil est au-dessus de l'équateur céleste et atteint une déclinaison maximum de 23°26' N le jour du solstice d'été. En automne et en hiver, le Soleil est au-dessous de l'équateur et atteint une déclinaison maximum de 23°26' S le jour du solstice d'hiver.

Ainsi le jour du solstice d'hiver, à midi solaire, le Soleil a pour hauteur : h= 90°- - , avec = 23°26' S h= 90° - 49°27' - 23°26' hinf = 17° 7' |

Le jour du solstice d'été, à midi solaire, le Soleil a pour hauteur : h= 90°- + , avec = 23°26' N h= 90° - 49°27' + 23°26' hsup = 63°59' |

La

hauteur du Soleil varie tout au long de l'année de 17° 7'

à 63°59'.

Pour que le point lumineux soit sur la ligne verticale tout au long de

l'année, il faut calculer à quelle hauteur H mettre

l'œilleton et à quelle distance d il faut le mettre de la

ligne méridienne.

Hauteur

de la méridienne DC = 12 m

Longueur de la ligne verticale en cuivre AB = 3,11m

Hauteur du bas A de la ligne verticale = 8 m

Le point O est à 1,85 m de la ligne verticale (d = 1,85) et la hauteur de l'œilleton est de 11,72 m (H = 11,72).

Ainsi, la tache solaire passe sur A le jour du solstice d'été et sur B le jour du solstice d'hiver et chaque jour pendant l'année à midi solaire la tache solaire est entre A et B.

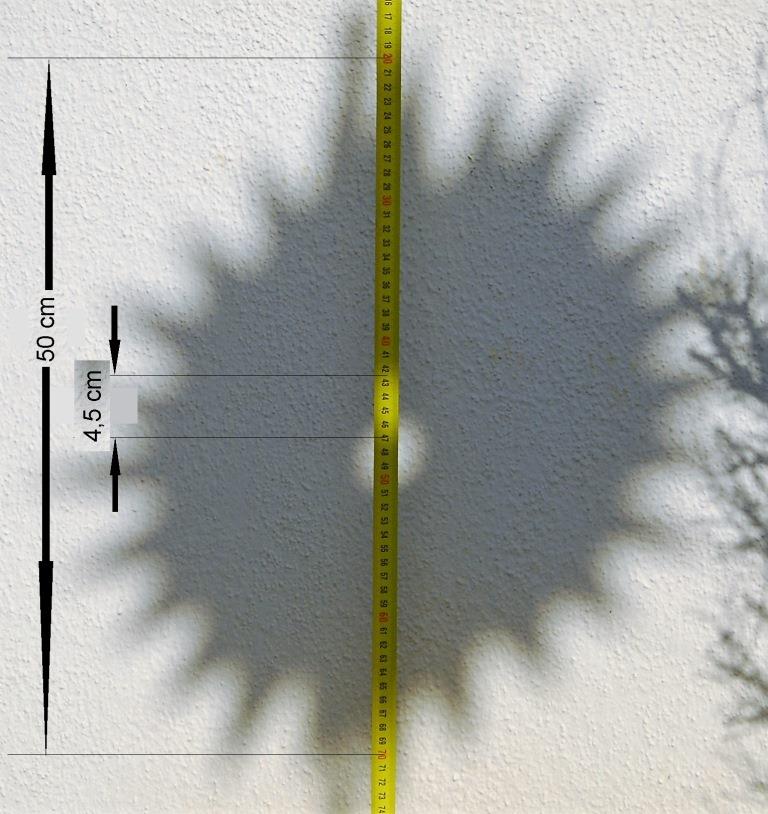

III Le diamètre de l'œilleton et la position du disque solaire

Le disque solaire est placé sur une potence à trois branches qui permet de placer le disque comme s'il était sur un style représentant l'axe de la Terre dans le plan du méridien local.

Pour

déterminer les mesures de la tache solaire à midi

solaire chaque jour de l'année, se référer à

l'article de Denis Savoie dans le bulletin de la commission des cadrans solaires de la SAF, Cadran Info N°13 de Mai 2006 paragraphe 5.

Connaissant

la latitude φ, la

déclinaison du mur ou l'azimut α,

la distance de l'œilleton au mur vertical d, et le rayon de

l'œilleton r, on peut calculer les dimensions de la tache solaire sur l'obélisque

à midi solaire en prenant comme demi-diamètre du Soleil

0°16' et en faisant varier l'angle α

du point sur le pourtour du Soleil.

Les

formules présentées par Denis Savoie tiennent compte de

la réfraction non négligeable quand le Soleil est bas

sur l'horizon.

Le disque solaire, fabriqué par Dominique Charlet, a un œilleton de diamètre 3 cm ce qui fait, à midi solaire, une tache de diamètre horizontal autour de 5 cm, largeur de la tige verticale.

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

7- RESTAURATION

|

Les différents acteurs de la restauration de la méridienne de l'Hôtel de Ville sont : - Céline Mercier de La mairie de Rouen, Danielle Claveau du conseil de quartier St Marc/Croix de Pierre/St Nicaise ; - Véronique Hauguel de l'ASSPl et de la SAF2 et Élisabeth Hébert, présidente de l'ASSP ; - Dominique Charlet, horloger investi dans la mise en valeur des horloges de la ville.

Avec la participation de membres de la SAF, de la Bibliothèque municipale Villon.de Rouen et de Christiane Decaens. |

I- La méridienne vers 1990

Comme dit précédemment dans La Méridienne 3-Histoire, dès les années 90, deux passionnés respectivement d'histoire des sciences et d'histoire de l'horlogerie, Élisabeth Hébert et Dominique Charlet, cherchent à redonner vie à la Méridienne, monument remarquable, en l'étudiant et en la photographiant. Puis se met en place un circuit de cadrans solaires et méridiennes de la ville proposé aux journées du patrimoine en septembre et à des sorties scolaires. V. Hauguel, membre de l'ASSP dont la présidente est E. Hébert, anime actuellement ces circuits.

|

|

|

Fig. 1. État des plaques de marbre du temps moyen vers 1990 On peut encore y lire les jour-heures-minutes-secondes. |

|

|

|

|

Fig. 2. Photos de la Méridienne vers 1990 Le disque à œilleton est toujours en place. |

|

II- Les restaurations des Ateliers Legrand

En 2015

D. Claveau, conseillère de quartier St Marc/Croix de Pierre/St Nicaise et adhérente active de l'association sur le patrimoine, association Patrimoine-Rouen-Normandie prend contact avec V. Hauguel, membre de l'ASSP, de la SAF et du CLEA (Comité de Liaison Enseignant Astronome), sur un projet possible de restauration de la méridienne par le comité de quartier. Dans cette dynamique, V. Hauguel organise un circuit des cadrans solaires et méridiennes pour l'association Patrimoine-Rouen-Normandie et le conseil de quartier.

Avec D. Claveau, le conseil de quartier St Marc/Croix de Pierre/St Nicaise propose à la ville de Rouen de travailler sur un projet de restauration de la méridienne du jardin de l’Hôtel de Ville dans le cadre du budget participatif 2016.

Une réunion avec la mairie a lieu le 2 décembre 2015, présidée par l'adjoint à la mairie Guy Pessiot.

En 2016

En avril 2016, Sabine Delanes, de la Direction culture jeunesse vie associative -Mission Patrimoine de la ville de Rouen, propose une restauration en deux temps, restauration rendue possible puisque la méridienne n’est pas classée mais se situe dans le périmètre des abords de l’abbatiale Saint-Ouen.

Phase

1

1- Enlever les plantes, nettoyage des mousses, traitement de la

pierre, consolidation des parties fragilisées3, reprises peut être de pierre juste

pour consolider, joints en partie haute et sur la partie cailloutée

(avec quelques pierres pour combler les manques).

Phase 2

2- Reprendre la partie métallique avec repositionnement

des branches et réfection d'un soleil (demande du

conseil de quartier) et refaire les plaques des mois (idem).

Il s'agit d'une phase plus conditionnelle qui pourrait

ou pas être réalisée selon le budget.

En 2017

Le 1e juin 2017, le budget participatif est accepté pour une somme de 20 000 €4 pour la première phase. Le chantier est effectué par les Ateliers Legrand en novembre 2017. Tous les morceaux des plaques encore en place sont retirés.

Mais les projets du conseil de quartier pour 2018 ont l'air de partir dans une tout autre direction, et continuer les travaux sur la méridienne n'arrive qu'en 3e position.

Sur la demande de la mairie, pour la deuxième phase, V. Hauguel demande des précisions à des personnes de la SAF compétentes sur la restauration des méridiennes, Michel Lambalieu, responsable des projets de restauration et Philippe Sauvageot, président de la commission des cadrans solaires de la SAF.

| Fig. 3. Photo de la Méridienne après la phase 1, novembre 2017 | |

|

| Fig. 4. Photos de la Méridienne avant et après les travaux de la phase 1 | |

| Avant novembre 2017 | Après novembre 2017 |

|

|

|

|

|

|

En 2018

En juin 2018, Sabine Delanes avait envoyé un long message avec plusieurs objectifs, informations et demandes :

III- La fabrication et la pose du disque à œilleton

Le vendredi 29 juin 2018 à 18 heures, l'inauguration des projets du conseil de quartier St Marc/Croix de Pierre/St Nicaise qui ont été réalisés, et notamment de la première phase de restauration de la Méridienne, est organisée par la mairie, dans les jardins de l’Hôtel de Ville, en présence du maire Yvon Robert. V. Hauguel invite D. Charlet et É. Hébert, les acteurs de la première heure de cette restauration à y participer.

En 2019

La dernière étape sera la vérification de l'heure du passage du point lumineux à midi solaire.

Une vingtaine de personnes assistent à une petite présentation sur l'histoire de la méridienne et celle de sa restauration au pied de la méridienne, puis autour d'un verre dans la mairie, à quelques explications plus techniques illustrées par le film de D. Charlet. Ce film en accéléré montre la trajectoire du point lumineux autour du midi solaire :

http://assprouen.free.fr/dossiers/cad_merid/Midi_vrai_01-04-19(1).mp4

IV- Précision de la Méridienne

V- Pour une mise en valeur de la Méridienne (mise à jour : mai 2019)

- Sur le site de la SAF, Société astronomique de France :

- La restauration des plaques du temps moyen

À la suite de la réunion du conseil de quartier St Marc/Croix de Pierre/St Nicaise du 4 avril, le projet de la phase 2 est accepté ... mais seules les plaques seront refaites.

Il n'est plus question de la reprise de la partie métallique avec repositionnement des branches et réfection d’un disque à œilleton.

A la commission des Cadrans solaires de la SAF, qui se tient en Bretagne au mois de mai, V. Hauguel présente un diaporama sur l'histoire de la Méridienne et se fait aider de deux adhérents, Éric Mercier et Yvon Massé pour retrouver les tables de l'équation de l'époque, vers 1830. Les tables retenues5 sont celles de la Connaissance des temps ou des mouvements célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs, publiée par le Bureau des longitudes en 1829. Ce ne sont pas les tables de Destigny comme le montrent les légères différences dans les secondes sur le temps moyen. V.Hauguel reprend le temps moyen de tous les jours impairs de l'année en les présentant comme sur les plaques d'origine pour les présenter aux Ateliers Legrand chargés de faire les plaques.

À la fin de l'année, les Ateliers Legrand posent les 12 plaques de format 120×250×5mm en pierre dure percées chacune de 4 trous pour les cabochons de fixation en laiton, le lettrage étant peint en rouge. Le devis estimatif est de 12 000 € HT Ces plaques reproduisent du mieux possible les plaques d'origine qui étaient gravées en rouge sur du marbre blanc et fixées par des rivets en bronze oxydé.

Fig. 5. Plaque du mois de mai d'origine à gauche et après restauration à droite (après décembre 2018).

On remarque une légère différence dans les valeurs qui montre que les

tables utilisées, bien que de la même époque, sont différentes.

Fig. 6. Les douze plaques restaurées, une par mois avec le temps moyen tous les jours impairs du mois.

Deux erreurs se sont glissées le 9 mai et le 29 juin, rectifiées depuis.

Mais une méridienne sans disque à œilleton n'est pas une méridienne !

- faire des travaux de conservation préventive est l' objectif premier permettant de limiter les dégradations et de faire en sorte que la Méridienne semble et soit moins à l’abandon ;

- faire faire d’autres devis pour les 12 plaques à des sociétés spécialisées en restauration ou marbreries (le seul devis présenté est celui des Ateliers Legrand) ;

- étudier la possibilité de refaire fonctionner la Méridienne et de repositionner le disque solaire en interrogeant des entreprises sur la base de travaux précis et en ayant un devis pour 2019.

À nouveau, V. Hauguel contacte la SAF (Michel Lambalieu et Philippe Sauvageot) à propos de cette remise en fonction d'un disque à œilleton à fabriquer.

D. Charlet, maître horloger rouennais à la retraite, propose alors de réfléchir sur la fabrication d'un disque à œilleton...

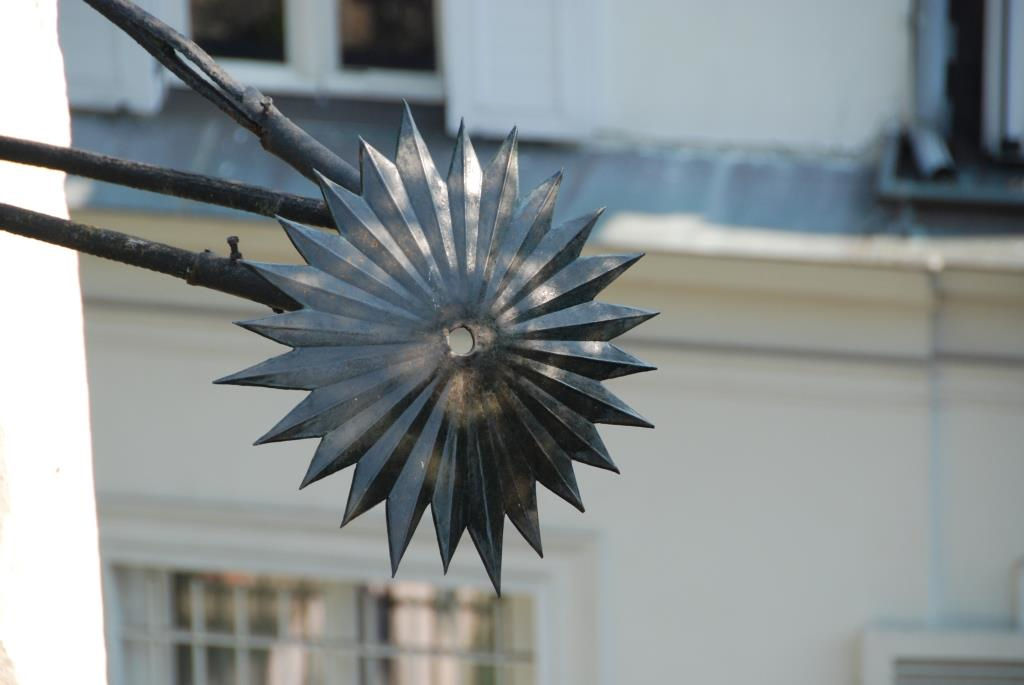

En octobre, s'étant inspiré des gravures et photos du disque de la méridienne et du disque de la Méridienne6 du musée Flaubert à Rouen, il fabrique une maquette faite à partir d'une plaque carrée de cuivre rouge de 25 cm de côté et de 0.8 mm d'épaisseur (éch: 1/2).

II se dit prêt à poser le disque à œilleton sous réserve que la mairie puisse lui fournir une nacelle pour accéder à la potence. L'ASSP propose de payer les matériaux pour ce projet.

Rapidement, la mairie7 se montre intéressée par ce projet et donne son accord pour le prêt d'une nacelle. La réalisation du projet coûtera 220 € à l'ASSP !

Fig. 7. Disque à œilleton en cuivre recouvert de patine brune par Dominique Charlet

Fig. 8. Simulation de l'ombre, le disque étant à 3m du mur (D. Charlet)

Fig. 9. Mesures estimatives de Dominique Charlet

-Première montée avec la nacelle

Le 18 janvier, D. Charlet et V. Hauguel ont rendez-vous avec C. Mercier à 9h devant la méridienne pour faire un essai et prendre des mesures à l'aide d' une nacelle prêtée par la mairie. Tous trois font le point des différentes réalisations indispensables avant l'inauguration prévue en mai : pose du disque, panneau explicatif, inauguration, ....

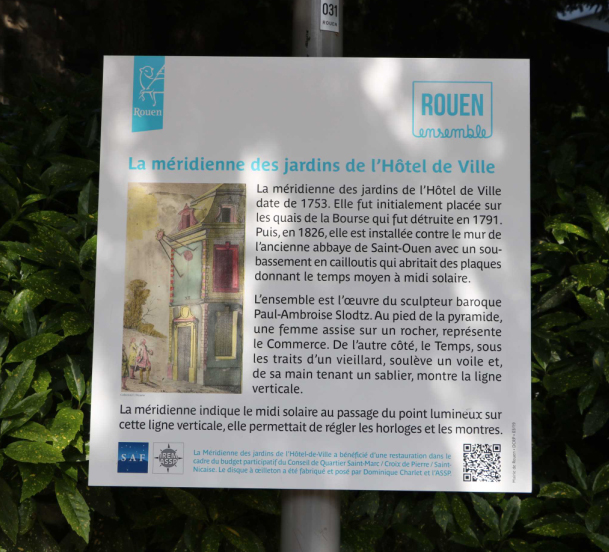

Un panneau est prévu près de la méridienne. Il doit comporter un texte court écrit par l'ASSP et une gravure du livre de Bedos de Celle appartenant à Christiane Decaens. Un QRcode doit permettre de diriger les personnes intéressées sur le site de l'ASSP vers des articles historiques et scientifiques sur la Méridienne.

- Deuxième montée avec la nacelle

Le 8 mars à 8 h 30, c'est le grand jour. Tous les acteurs du projet sont au pied de la méridienne pour savourer le moment de pose du disque à œilleton par Dominique Charlet qui en profite pour prendre quelques mesures : 12 mètres, c'est haut!

Il est trop tôt pour vérifier le bon fonctionnement de la méridienne !

Voir ici la réalisation de l'œilleton par Dominique Charlet.

Fig. 10. D. Charlet portant le disque à œilleton

Fig. 11. Photos de la pose du disque à oeilleton le 8 mars 2019

Fig. 12. De gauche à droite, le conducteur de la nacelle, Elisabeth Hébert, Véronique Hauguel,

Dominique Charlet, Céline Mercier et Danielle Claveau le 8 mars 2019

- Troisième montée avec la nacelle

Le 12 avril 2019, le pilote de nacelle, sensibilisé à cette cause, est à pied d'œuvre pour couper les branches de l'if dont l'ombre sur la pyramide gêne l'observation du point lumineux et de sa trajectoire certains jours de l'année. Il embarque dans sa nacelle D. Charlet qui lui explique ce qu'il faut couper pour que la méridienne fonctionne en toute saison.

Fig. 13. Point lumineux le 22 mars

Avant élagageFig. 14. Point lumineux le 30 avril

Après l'élagageFig. 15. Vue d'en haut de la Méridienne, photo prise de la nacelle

-L'inauguration de la méridienne le 16 mai à 16h 30

Tous les acteurs de la restauration de la méridienne sont présents :

Pour la mairie, Yvon Robert, le maire, Kader Chekhemani et Jean-Michel Bérégovoy, adjoints à la mairie, Patrick Chabert, conseiller municipal, et Céline Mercier interlocutrice efficace entre tous les acteurs ;

Pour le conseil de quartier, Danielle Claveau et plusieurs conseillers de quartier ;

Pour l'ASSP, la présidente Élisabeth Hébert, Dominique Charlet et Véronique Hauguel ;

Pour la SAF, le président de la commission Philippe Sauvageot excusé et représenté par V. Hauguel.

Fig. 16. Les acteurs de la restauration de la méridienne

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Maintenant que la restauration est terminée, il reste l'étude du mouvement du point lumineux et de l'heure de son passage sur la ligne verticale, s'il y passe !

Quelle est la précision de la Méridienne comme instrument de mesure du temps ?

*En théorie, le point lumineux passe au midi solaire, quand le Soleil passe au méridien local à

HL = HS + E + L + (1h ou 2h)

HL= heure légale de la montre

HS= heure du Soleil

E = Équation du temps ( Voir graphique)

L = - 4min 24s (longitude en minute et seconde d'heure, soit 1°06' E)

L'étude revient à prendre sur le site l'heure légale du passage du point lumineux sur la ligne verticale et de comparer avec l'heure théorique.

voir : 5 Heure-solaire-et-heure-legale

Nous avons fait plusieurs fois l'expérience avec un appareil photo bien réglé à l'heure et posé sur un pied, l'erreur trouvée est inférieure à 30 s.

*La longueur de la ligne verticale en cuivre correspond à la longueur théorique entre les deux passage du point lumineux aux deux extrêmes, le jour des solstices : en haut, passage le jour du solstice d'hiver et, en bas, passage au solstice d'été.

voir : 6 Position du disque à œilleton sur la méridienne

Il reste à passer le jour d'un des solstices par beau temps pour vérifier si le disque à œilleton est bien réglé !

*Un panneau explicatif est posé par la mairie avec un QR Code renvoyant à des articles sur le site de l'ASSP.

QR Code pour retrouver tous les articles sur la méridienne de l'Hôtel de Ville.

Fig. 17. Le panneau explicatif

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Plusieurs idées pour la mise en valeur de la méridienne sont ou vont être réalisées.

* L'heure du passage du point lumineux sur la pyramide est vers 14 h (en heure d'été), vers 13h (en heure d'hiver). Plusieurs pique-nique sont organisés en juin pour observer ce passage ;

* Articles sur site ou dans des journaux

LA RESTAURATION DE LA MÉRIDIENNE DE ROUEN

http://saf-astronomie.fr/restauration-meridienne-rouen/>

- Sur le site de l'ASSP, Association Science en Seine et patrimoine :

http://assprouen.free.fr/dossiers/cadrans_meridiennes.php

* L'ASSP répondra aux demandes de groupes de personnes ou de classes d'élèves intéressés par l'histoire du monument, histoire de l'heure et par les commentaires scientifiques de la méridienne (nous contacter : mailto:veronique.hauguel@gmail.com ).

1 Association Sciences en Seine et patrimoine

2 Société Astronomique de France

3 Il y a un bloc de pierre qui s'est détaché de la figure du temps en haut à droite et qui est en équilibre à droite du médaillon.

4 Il semblerait que soit ajoutée une facture supplémentaire d’environ 1200 € pour les travaux d’un couvreur (message de D. Claveau).

5 Les tables du temps moyen au midi vrai pour 1822, dans Uranographie, traité élémentaire d'astronomie par L.-B. Francoeur donnent des valeurs encore plus proches de celles de Destigny.

6 La méridienne du musée Flaubert est initiée par Achille Flaubert (père de Gustave Flaubert) qui se fixe à Rouen en 1806.

7 Message de Karine Vallin, directrice au Cabinet du Maire de Rouen.

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

8- Fabrication du disque à œilleton par Dominique Charlet

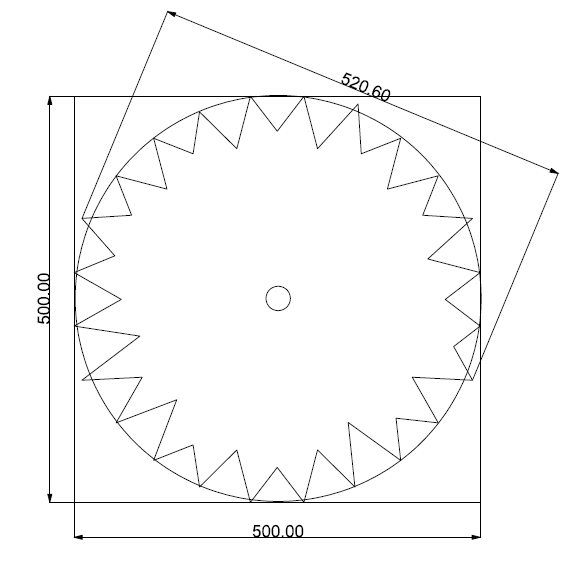

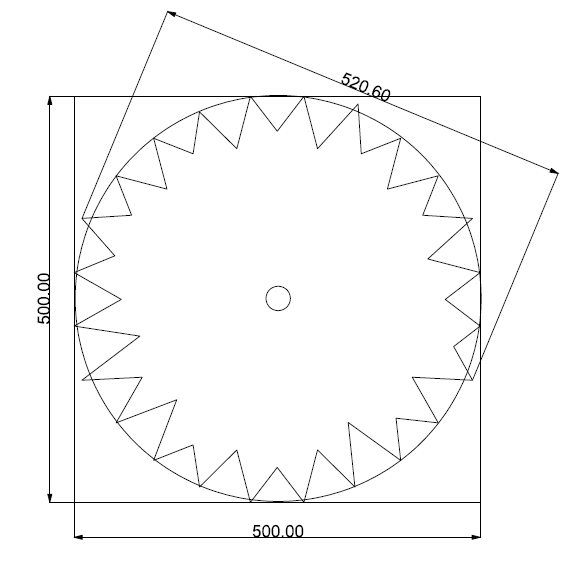

Le prototype a été fabriqué à partir d'une plaque de cuivre rouge de 25 x 25 cm, épaisseur 0,50 mm. Pour éviter la monotonie du disque, le disque à œilleton du Pavillon Flaubert dont tous les rayons n'ont pas tous la même longueur, a servi de modèle. Le plus grand diamètre mesuré est de 27 cm car le disque n'est pas rond. À partir d'un cercle tracé de 25 cm de diamètre, les rayons de longueur variable tracés et découpés sont quelquefois un peu plus courts, quelquefois un peu plus longs ; les plus longs sont obtenus dans la diagonale du carré.

|

2/ Le disque à œilleton Le "vrai" disque est fait sur le même principe que le prototype. La plaque de cuivre rouge fait 50 x 50 cm , épaisseur 0,80 mm. Le fournisseur a envoyé la "chute" de la découpe, mesurant également 50 x 50 cm, qui a servi à fabriquer ce qu'on appelle la contre-plaque. Voilà le déroulé de la fabrication : A/ Tracé du dessin (voir figure ci jointe) B/ Perçage du trou central diamètre 3 mm. Ce trou va servir de guide afin que tous les rayons visent le centre grâce à une pointe d'acier plantée dans le bois. |

Fig. 1. Dessin du de la plaque de cuivre rouge et des extrémités de tous les rayons. |

D/ Pliage des rayons selon la méthode au "doigt mouillé" de Dominique

On fixe sur le bord d'un gros billot de bois une cornière en acier, arête vers le haut (angle entre les faces de la cornière, 90 °). On découpe le bord du billot afin que la cornière soit posée au sommet de deux faces pour ne pas gêner le pliage. Cette cornière mesure environ 30 cm de long. À chaque extrémité, on plante une tige d'acier de 3 mm de diamètre.

Cet ensemble est utilisé comme une enclume.

On fabrique un poinçon en bois dur (du buis, par exemple) d'un diamètre genre manche à balai. D'un côté de ce poinçon, on tape au marteau, donc il est légèrement bombé. À l'autre extrémité de ce poinçon de 15 cm de long environ, on creuse une entaille en V d'un angle très ouvert (entre 120 et 150°, 150 ° c'est mieux, on déforme moins la plaque).

On pose la plaque découpée sur la cornière en faisant passer une pointe par le trou central.

En tapant avec un maillet ou un poinçon plat dans un premier temps, on marque grâce à l'arête de la cornière, la position du futur pli.

Tout naturellement, là où l'on tape, le cuivre va commencer à se déformer et l'arête de la cornière va s'enfoncer très légèrement dans ce début de pli.

La pointe qui passe par le trou nous assure que l'arête vise le centre et on n'a plus qu'à veiller à ce que la cornière passe par une pointe des rayons tracés. Quand on a fait les 24 arêtes qui passent par les pointes, on a alors tracé le côté visible du disque.

Après quoi, on le retourne et on trace les 24 rayons qui passent par les creux. On a alors tracé les rayons de la face interne.

|

C'est alors qu'on utilise le poinçon en V pour plier le cuivre. Il faut le faire progressivement à chaque rayon et sur chaque face pour effectuer une déformation régulière. La plaque, ou plutôt ce qui est devenu un disque en forme de soleil, prend alors de lui même le profil bombé car on ne frappe pas le métal jusqu'au centre. Ainsi, on réduit la circonférence sans enlever de matière. On perçoit bien cette déformation sur la photo de la Figure 2. |

Fig. 2. Disque à œilleton posé |

Pour terminer, on procède de la même façon à 1 cm des bords du disque pour lui donner un aspect plus épais.

E/ Fabrication de la contre-plaque

On découpe le même disque un peu plus petit de façon à ce qu'il entre librement à l'intérieur des plis du pourtour. On le laisse parfaitement plat et on trace la position des trous repérés lors de la première montée dans la nacelle (Fig. 3 et 4).

Fig. 3. Repérage des trous de fixation sur le support |

Fig. 4. Les trous de fixation sur le disque |

On soude ensuite à l'arrière du disque la contre plaque sur tout le périmètre sauf le bas qui n'est pas en appui sur le disque.

Ceci permet de laisser un passage pour l'écoulement de l'eau (pluie, condensation) qui pourrait s'accumuler dans l'espace et oxyder rapidement le cuivre.

Grâce au "patron" en carton tracé la première fois, on détermine la position du trou par lequel doit passer la lumière du soleil.

Avec un outil conique, on replie progressivement le cuivre vers l'arrière. Attention, le cuivre a tendance à se déchirer et le trou à se déformer !

Ce trou mesure en effet 3 cm de diamètre, mesure obtenue d'après des tests sur le mur de la maison en comparant le diamètre du trou et celui du point lumineux.

F/ Après ceci, on applique la patine au tampon de coton en oxydant très progressivement.

(Si la quantité de produit est trop importante, le cuivre s'oxyde très vite mais cet oxyde forme une croûte qui s'écaille très facilement.)

Une fois cette application séchée, on passe le fixateur. Dans le cas présent, un vernis incolore qui sèche très lentement et adhère jusqu'au métal de support.

Et c'est fini !!!

Il n'y a plus qu'à poser l'ensemble.

3/ Les difficultés rencontrées par Dominique Charlet

La brasure de la contre-plaque a été un moment délicat car le dard du chalumeau peut facilement faire fondre le cuivre si l'on reste trop longtemps au même endroit où si la flamme est trop forte. Dans ce cas, le trou peut être important et la seule solution est de recommencer.

" Je n'ai pas eu le cas. J'ai choisi une soudure cuivre/phosphore fusion basse à 730° pour plus de sûreté(cuivre=1085°). Tout s'est bien passé !

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

9- MAQUETTE DE LA MÉRIDIENNE

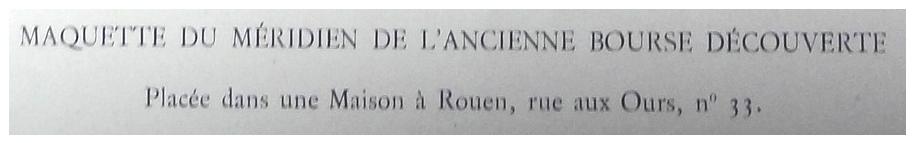

Au début du xxe siècle, Henri Geispitz décrit une maquette en bon état placé au 33 rue aux Ours à Rouen.

|

« La reproduction est fort intéressante en ce qu'elle rappelle exactement, à quelques détails près, l'état primitif du méridien et de son soubassement […]. Cette réduction est dans un bon état de conservation[...] le temps est privé de son bras gauche, comme dans le monument original.» Henri Geispitz, 1905 |

|

| Fig. 1. Maquette de la méridienne |

Lors des circuits de cadrans solaires et méridiennes de Rouen organisés par l'ASSP, Association Science en Seine et Patrimoine, Élisabeth Hébert a entrepris des recherches pour retrouver cette maquette sans succès à ce jour.

En 2016, au cours d'un circuit des cadrans solaires organisé par l'association sur le Patrimoine, association Patrimoine-Rouen-Normandie, et animé par Véronique Hauguel de l'ASSP, un habitant de l'hôtel d'Aligre au 30 rue Damiette à Rouen a dit avoir vu le « cadran solaire avec un obélisque » avant les travaux dans cet hôtel.

Ces travaux ont eu lieu après 1980, date à laquelle l'hôtel d'Aligre, à l'état de quasi abandon, a été vendu à un promoteur et a fait l'objet d'une opération immobilière. »

Depuis, le « cadran solaire avec un obélisque » a disparu...

Le cadran de l'hôtel d'Aligre est-il la maquette recherchée ? Qu'est-il devenu ?

La Méridienne de l'Hôtel de Ville à Rouen

10- BIBLIOGRAPHIE

Adeline, Les Quais de Rouen Autrefois & Aujourd'hui |

|

Nicolas LARMESSIN (1684-1755), Le

Midi,

gravure

http://ag.louvre.fr/detail/oeuvres/0/521648-Le-midi-max

Dom François BEDOS DE CELLES, La gnomonique pratique, 1760, coll. Decaens

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1489127/f8.item.r=La%20gnomonique%20pratique

Jean-Baptiste LALLEMAND, Voyage pittoresque de la France, 1784

Vue de la Porte [d'Arangrie] et de la Bourse à Rouen http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b77407070.r=Jean-Baptiste%20Lallemand%2C%20bourse?rk=42918;4

Vue de la Bourse à Rouen

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7740708d.r=Jean-Baptiste%20Lallemand,%20bourse?rk=21459;2

Bureau des longitudes, Connaissance des temps ou des mouvements célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs, 1829

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6505792m/f17.item

J. NOURY, La Bourse de Rouen de 1493 à 1826, 1894, Nm 139-3, U 3850-3 Fonds normand, BM Rouen.

Dessins, hors texte, par M. E. Charpentier (entre p.268 et p.269)

Jules ADELINE (1845-1909), Les Quais de Rouen Autrefois & Aujourd'hui, Augé, Rouen, 1878, vue 50 Le Méridien sur les quais, vue 129 les quais

http://www.rotomagus.fr/ark:/12148/btv1b525062096/f142.planchecontact.r=Jules%20Adeline

Jules ADELINE, Rouen qui s'en va, Augé, 1876

Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie, La Bourse découverte, exercices 1892-93-94, Rouen, 1894, pp.258 à 264

BmRouen, Rotomagus, Les plans et dessins de la Méridienne.

Henri WALLON, La Bourse découverte et les quais de Rouen, Têtes de chapitres illustrées par Jules Adeline, éditeur : Lestringant, Rouen, 1897

Georges DUBOSC, Bulletin de la commission des Antiquités, tome XI, 1897, p.487,

Archives Rouen, RH 11-13,

Jules GIRIEUD (1863-19..) Les excursions normandes : Rouen et ses monuments, ill. de MM. Jules ADELINE, F. Decoprez, E. Deshays... [et al.], édit: J. Girieud, 1899

http://www.rotomagus.fr/ark:/12148/bpt6k105430t/f51.item.r=Le%20m%C3%A9ridien%20de%20l'hotel%20de%20ville

Albert ROBIDA (1848-1926), La vieille France. Normandie, texte, dessins et lithographies par librairie illustrée, Paris, p255

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102626j/f293.item.r=A

Henri GEISPITZ (1866-1944), Le méridien du jardin de l'Hôtel-de-ville, in le bulletin des amis des monuments rouennais de 1905, p.28-36, BmVillon, Ng-327

Eugène ATGET, Méridien de l'Hôtel de Ville, photographie, 1907, BmVillon Rouen

http://www.rotomagus.fr/ark:/12148/btv1b10052923g/f1.item.r=aTGET

Florence TRYSTRAM, L'épopée du méridien terrestre, éd. J'ai lu, no 2013, 1979

Dominique CHARLET, Les horloges publiques de la ville de Rouen, in Monuments rouennais, Les amis des monuments rouennais, bulletin oct. 1991- sept. 1992

Yvon PAILHES, Rouen : du passé toujours présent… au passé perdu : les églises, les monuments, rues et places, Luneray, Bertout, 2004, 230 p.

Denis SAVOIE, Œilleton, tache lumière, méridienne, Cadran Info N°13 de Mai 2006, p.87-93, SAF, Société Astronomique de France, commission Cadrans solaires, méridiennes, astrolabes, ...; http://www.commission-cadrans-solaires.fr/

Jacques TANGUY, Histoire de la Chambre de Commerce de Rouen et La Chambre de Commerce dans la tourmente révolutionnaire (1791-1803),

https://www.rouen-histoire.com/CCI/Index.htm

https://www.rouen-histoire.com/CCI/Revolution.htm

Jacques GAPAILLARD, Histoire de l'heure en France, Vuibert, 2011

Précis analytique des travaux de l'Académie impériale de Rouen, Péron, Rouen, 1856, Jacques Gapaillard, p.95

Adeline, Les Quais de Rouen Autrefois & Aujourd'hui, les quais en 1727 avant l'édification de la Méridienne

Depuis plusieurs années Elisabeth HEBERT et Véronique HAUGUEL proposent lors des journées du patrimoine, ou en diverses occasions un « Circuit des Cadrans solaires et Méridiennes de Rouen ». C’est l’occasion de découvrir un patrimoine peu connu et de proposer une initiation à la gnomonique.

L’ASSP essaie de promouvoir auprès de la ville la restauration d’un patrimoine en bien mauvais état.

Le document ici proposé est une plaquette de huit pages A5, pouvant être reproduite à partir de deux feuilles A4 :

- une présentation pour lecture linéaire des pages de 1 à 8 (.PDF)

- une présentation pour la reproduction (.doc)

Cliquer sur l'image pour l'agrandir