La cartographie de Guillaume Le Vasseur

Leçon de

Guillaume Le Vasseur a 35 ans lorsquil réalise sa carte aux latitudes croissantes. Cest alors un pilote expérimenté, reconnu pour des compétences en

Sommaire :

- La carte de Le Vasseur de 1601

- Les « Cartes Marines » de la Géodrographie

- Les tables de coordonnées de la Géodrographie

1. La carte de Le Vasseur de 1601

Description faite par

Voir la carte sur Gallica

Quelques éléments de la carte de 1601

Le marteloire

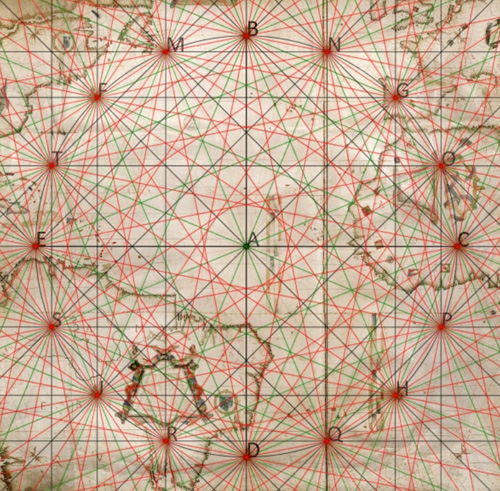

Le marteloire construit selon les indications de Le Vasseur |

Particulièrement visible sur cette carte et sur les portulans, le marteloire est un réseau de lignes reliant 16 roses des vents. Le terme de « marteloire » est un terme de navigation qui peut sentendre, comme une démarche de calcul de routes, ou bien, comme ici, comme un canevas de route. La construction dun marteloire, selon le folio 85r (BnF) de la Géodrographie : Animation Commentaire pdf |

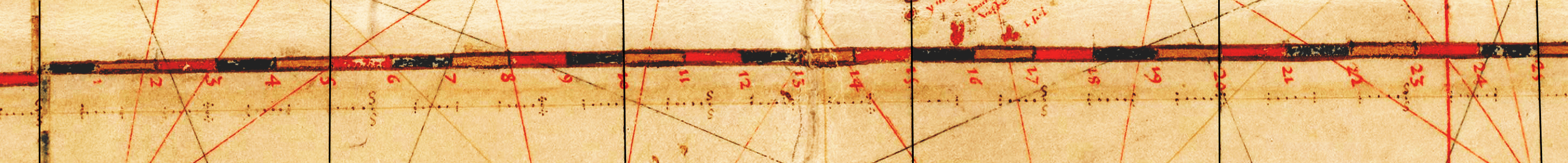

Léchelle des latitudes croissantes

Léchelle des latitudes croissantes caractérise les cartes réduites appelées ainsi car construites à partir de « réductions ». Cette échelle est essentielle même si elle passe assez inaperçue au premier regard. Elle peut être obtenue par la géométrie ou par la trigonométrie. La justification dune telle échelle est délicate et donne lieu à un développement laborieux dans la Géodrographie.

Une échelle croissante. Partie nord de léchelle verticale après une rotation de 90°

| Borne supérieure de l'intervalle | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° |

| Coefficient de l'intervalle ayant pour borne supérieure... |

1 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,19 | 1,26 | 1,36 | 1,48 | 1,64 |

Graduations et méridien origine

Position du méridien origine chez Le Vasseur

Position du méridien origine chez Le Vasseur

|

Certes les parallèles de la carte de 1601 sont tracés systématiquement tous les 5° et léquateur est gradué en degrés, mais la carte de 1601 nest pas dun usage aisé quand il sagit de repérer la longitude. Le premier méridien de Le Vasseur est à 3° à louest de lîle de Fer et à 1/2° à l'est des îles occidentales du Cap Vert. La graduation de léquateur comporte un discret chiffrage tous les 5°, mené à la fois vers l'est et vers l'ouest, mais il ny a aucun tracé de méridiens à intervalles réguliers. Le méridien origine de Le Vasseur |

Le choix des couleurs

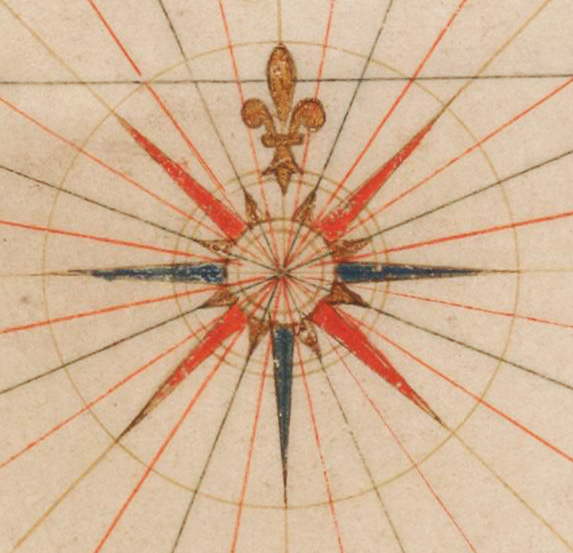

Lune des sept roses des vents décorées |

Le choix des couleurs retenues pour le marteloire et les roses des vents mais aussi pour les côtes est partiellement codifié. Demeurent des choix purement esthétiques, comme la peinture de certaines îles en couleur or. |

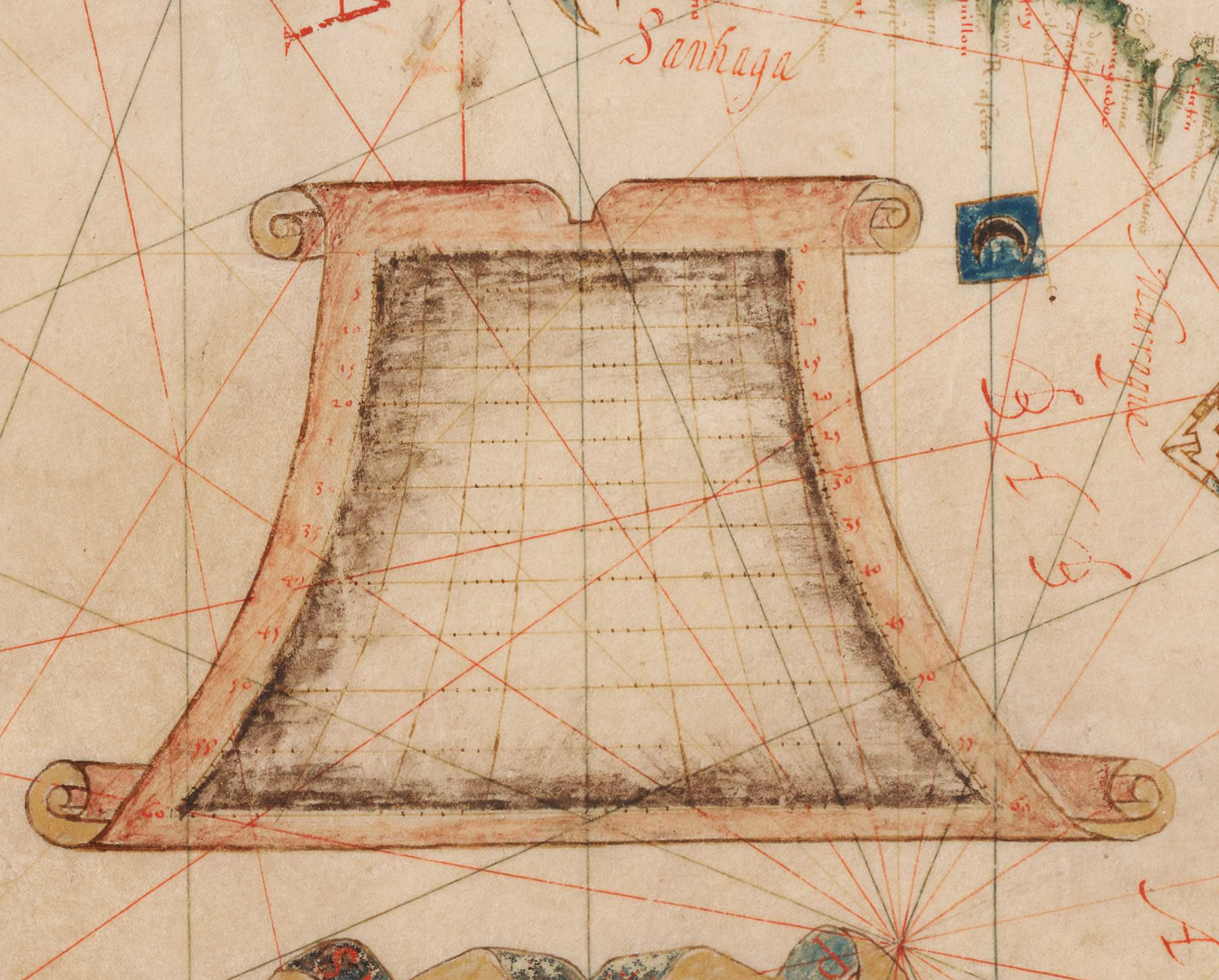

Les échelles de 100 lieues

Lune des cinq échelles de 100 lieues |

Alors que pour une carte commune, une échelle de 100 lieues se doit dêtre inscrite sur une seule ligne, elle sinscrit sur plusieurs lignes pour une carte réduite et prend forme dun canevas. La carte de Le Vasseur comporte cinq échelles-canevas. Notons que lusage de 17 lieues ½ par degré rend ces questions de distances délicates. |

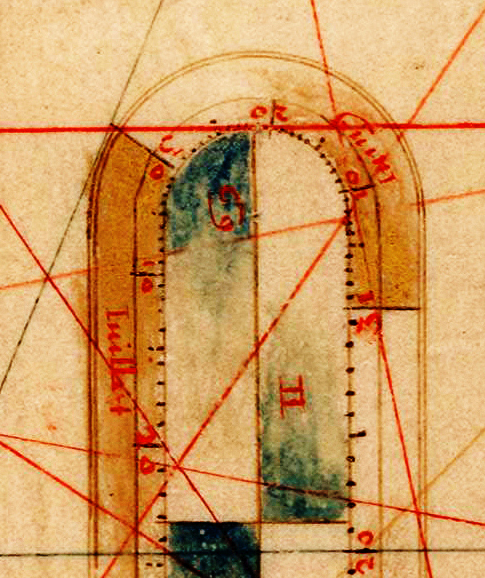

Léchelle de déclinaison du Soleil

La déclinaison du Soleil autour du Tropique du Cancer |

Placée entre les tropiques, léchelle de déclinaison du Soleil entend profiter de la graduation de 23° 26 N à 23 26 S pour mettre à disposition du pilote les valeurs de la déclinaison du Soleil au fil des saisons. Une idée originale, bien peu raisonnable pour une carte réduite. |

Le savoir cartographique antérieur

Les planisphères en héritage

La carte de 1601 est une carte aux latitudes croissantes, aussi nommée carte réduite, qui reprend lidée mise en uvre par Mercator en 1569. Dans sa Géodrographie, Le Vasseur essaie de justifier les choix faits pour parvenir à cette projection. Il y critique la méthode retenue par son contemporain flamand Plancius, un professeur réputé, qui publie en 1592 une carte commune. La démarche de Mercator mit beaucoup de temps à simposer et notre auteur semble être le premier cartographe français à sen emparer. À la même époque, langlais Wright, qui théorise le problème des latitudes croissantes, publie lui aussi une carte réduite imprimée du monde. Quant au canevas de la carte et au tracé des côtes, on retrouve chez G. Le Vasseur la tradition portugaise sur laquelle se sont appuyés les cartographes de lÉcole dieppoise.

1 |

2 |

3 |

4 |

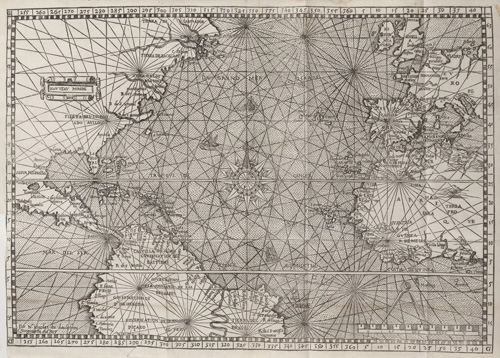

1. Planisphère de Mercator, 1569, BnF Gallica - Carte réduite

2. Planisphère de Plancius, 1592, Musée de Valencia - Carte commune

3. Planisphère dE. Wright, vers 1599, wikimédia Carte réduite

4.

Le carroyage avant 1601

Tableau comparatif des graduations

Les cartes de lAtlantique

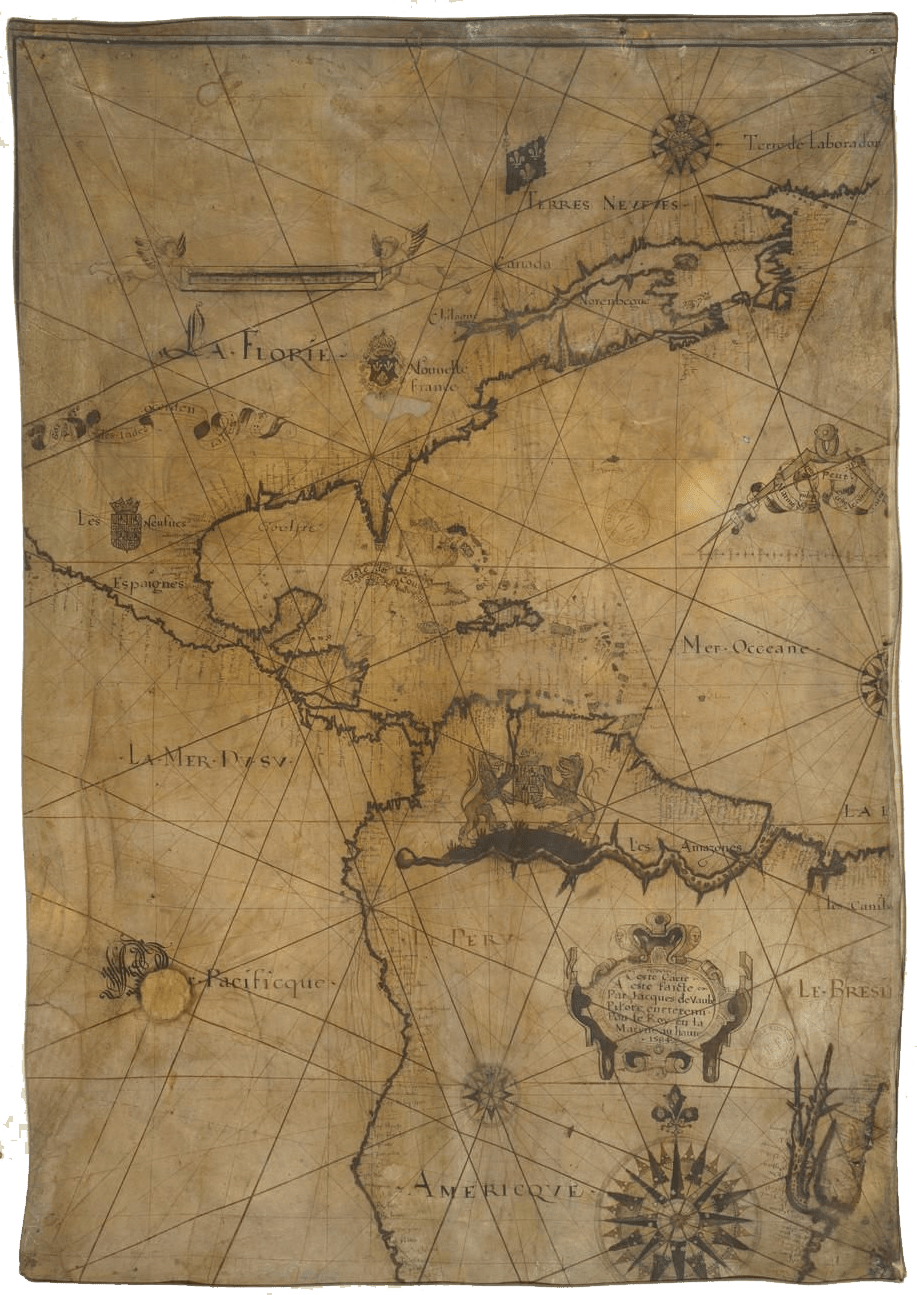

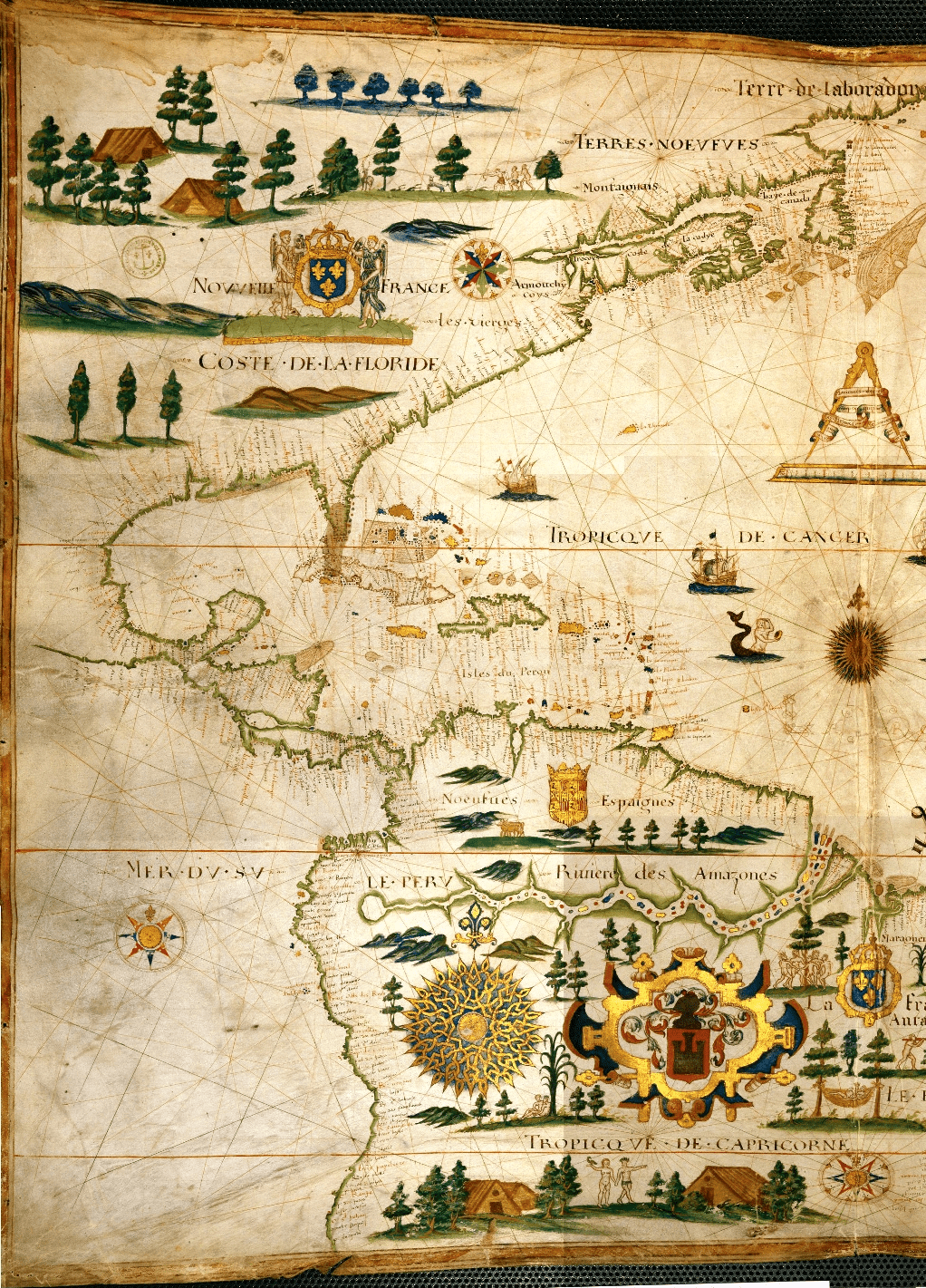

La carte de lAtlantique Nord est LA carte de référence des marins de lEurope de louest au XVIe siècle. Les marins portugais et espagnols en réalisent de multiples tout au long du siècle ; cest dailleurs une telle carte qui est incluse dans lArte de nauegar de Pedro de Medina de 1545, traité de navigation qui se répand à travers lEurope pendant un siècle. Si la forme globale des continents qui délimitent lAtlantique névolue plus guère au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, une mise à jour est néanmoins possible au gré des explorations. Cartographier au plus juste lAtlantique est essentiel pour les dieppois, et il nest pas surprenant qu'en 1601 G. Le Vasseur exerce ses talents de cartographe et mathématicien sur cette carte. Son collègue havrais Jacques Devaulx, deux décennies auparavant, avait lui aussi produit

1 |

2 |

3 |

4 |

1. Carte de Pierre de Médine, dans LArt de naviguer, 1573 (comme 1554), BnF, imprimée

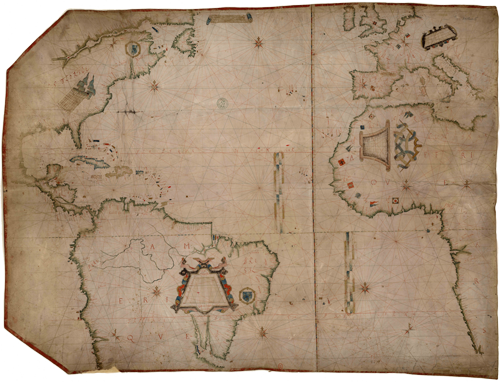

2. Carte de lAtlantique de Jacques Devaulx, 1583, BnF, manuscrite

3. Carte de lAtlantique du portugais Jorge Reinel, 1550, BnF, manuscrite

4. La carte de lAtlantique de Guillaume Le Vasseur, 1601, BnF, manuscrite

Un outil :

les cartes marines en transparence

Une étude :

la "largeur" de l'Atlantique

Référence des cartes et documents anciens

La filiation de la carte de 1601

En sen tenant aux informations données par la BnF, après quelques opérations élémentaires, il semble que les trois cartes dieppoises de lAtlantique Ouest de Jacques Devaulx (1584), Guillaume Le Vasseur (1601) et Pierre Devaulx (1613) sont possiblement « copies » lune de lautre, les écarts de latitude 5° pris à léquateur étant tous égaux. À moins que la copie ne se fasse par voie indirecte, via une autre carte de lAtlantique ayant les mêmes mesures... et un modèle pourrait être la carte portugaise de 1550, de Jorge Reinel.

Dans tous les cas, Le Vasseur ne peut faire une simple copie puisquil réalise une carte réduite alors que les modèles dieppois de lépoque sont des cartes communes. Il explique dans sa Géodrographie comment il procède : après avoir placé des points aux latitudes et longitudes à peu près connues, il « prend les formes » et adapte par « langle de proportion ». Du fait de multiples adaptations, certaines représentations sont instables, l'embouchure du Saint-Laurent en est un exemple.

Étude d'une zone périlleuse

Une expression dieppoise... (mise en parallèle de 3 cartes similaires)

Un peu d'histoire

Prenant pour exemple la zone dHaïti découverte par Christophe Colomb lors de son premier voyage, notre intention est de suivre lévolution dans le temps des représentations cartographiques et de percevoir dans quelle dynamique sinscrit la carte de 1601 de Guillaume Le Vasseur. Pour repérer cette évolution, nous nous appuyons surL'île d'Hispaniola et la colonie de Saint-Domingue (résumé)

Toponymie et représentation des fonds marins

Sinscrivant dans la tradition cartographique, Le Vasseur représente le Banc des Bahamas par une chaussure et, au nord d'Hispaniola, il indique par un losange, une zone périlleuse. Le Vasseur dénomme cette dernière "ouvre loeil". Sa forme inspirera le nom de " Mouchoir carré", origine de "Mouchoir Bank" des cartes de marine actuelles. Zoom sur un fond marin...

Carte de Le Vasseur, 1601. Les fonds marins au nord d'Hispaniola et Cuba Une chaussure et un losange... presque carré |

Les fonds marins au nord d'Hispaniola (synthèse)

Toponymie des fonds marins au nord d'Hispaniola (tableau)

Références des cartes et documents anciens (tableau chronologique)

Relevé des côtes et localisation

La zone de hauts-fonds qui jouxte « Ouvre loeil » est périlleuse et sa cartographie ne fut donc pas aisée. La cartographie de lîle d'Hispaniola fut elle aussi longtemps balbutiante. Les étapes de lévolution de la cartographie sont particulièrement repérables lorsquon sattarde sur les longitudes et latitudes de la zone que nous étudions, et tout particulièrement sur celle de Puerto Plata, port situé au Sud d'« Ouvre loeil ». Alors que des cartographes, tel Le Vasseur, vantent lusage des longitudes et latitudes pour construire les cartes, il est intéressant de suivre la mise en uvre de cette démarche dans cette zone.

Puerto Plata et les cartes d'Hispaniola (synthèse)

Catalogue de cartes d'Hispaniola (reproductions par dates)

Évolution des coordonnées de Puerto Plata (tableau chronologique)

Références des cartes et documents anciens (tableau chronologique)

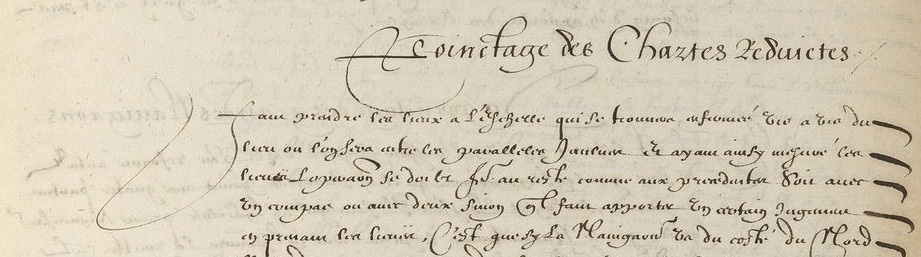

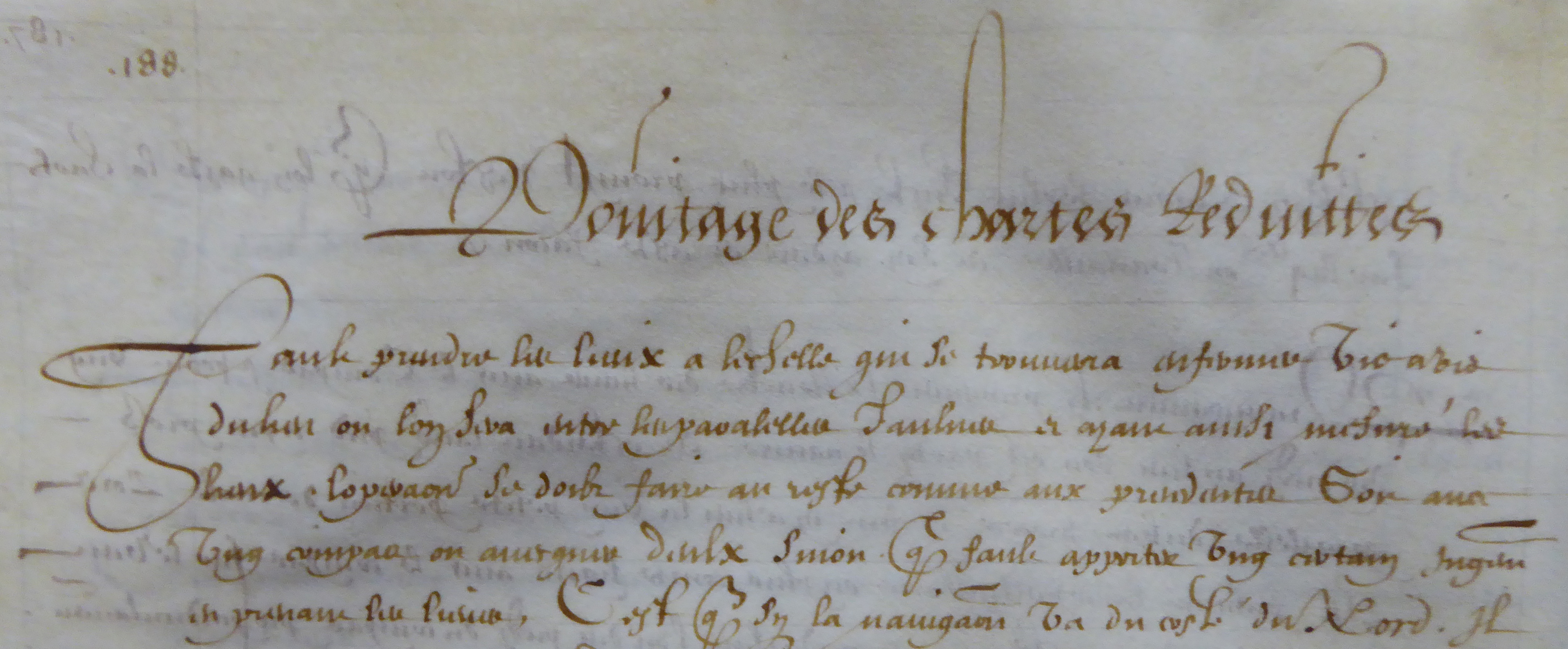

2. Les « Cartes marines » de la Géodrographie

Folio 91r de la Géodrographie du manuscrit de la BnF |

Page 188 de la Géodrographie du manuscrit de Plymouth |

Transcription de la Géodrographie, établie par M-P Dupeyré |

Le manuscrit et ses commentaires

La « Géodrographie » de Guillaume Le Vasseur est le pont entre la géographie et lhydrographie. Cest essentiellement un traité de navigation, mais en lui attribuant ce nom, Le Vasseur pointe limportance quil accorde, pour lhydrographie, aux globes et aux cartes, objets savants spécifiques de la géographie.

La partie dénommée « Cartes marines » semploie à mettre en valeur lintérêt des cartes réduites au regard des autres types de cartes. Cest là une question de cartographie. Puis elle montre comment il doit être fait usage de ces cartes lorsquon navigue. Cest alors une question de navigation.

La transcription de la partie intitulée « Cartes marines » de la « Géodrographie » est présentée en tenant compte de quatre caractéristiques :

1. La transcription suit les règles de transcription des divers écrits de G. Levasseur, essentiellement en ajoutant une ponctuation.

2. En faisant usage de majuscules un plan, fixé par nos soins, accompagne le texte transcrit.

3. Des notes de bas de page permettent des remarques ponctuelles.

4. Des renvois vers divers commentaires illustrent le propos ou apportent un éclairage sur des questions plus globales.

Sommaire de « Cartes marines »

Transcription annotée et commentée

La liste des commentaires de "Cartes marines"

La construction d'une carte selon la Géodrographie

Pilote, cartographe mais aussi enseignant, Guillaume Le Vasseur essaie de rationaliser son propos cartographique en annonçant létude de cartes construites par la connaissance de « lorientation et des latitudes », puis « des latitudes et des intervalles », et enfin « des longitudes et des latitudes ». Nous avons retenu un plan qui passe outre cette classification et insiste sur la nature de l'échelle des latitudes.

Le relevé de la côte

On procède pour établir un relevé de côtes comme en topographie avec deux stations et un instrument pouvant remplir la fonction dun graphomètre. À ceci près quil est important que le Nord géographique soit bien respecté, pour ne pas se heurter à des difficultés que des cartographes ont résolues par lemploi d'une double échelle (voir autour de Terre-Neuve sur les deux cartes portugaises, le planisphère, la carte de l'Atlantique). La rose double que propose Le Vasseur est un outil, diffusé depuis peu, répondant à cette préoccupation.Les cartes se trouvent construites de proche en proche à partir dun point, distances et latitudes permettant de placer de nouveaux points qui serviront dancrage pour faire le relevé des côtes avoisinantes. Le Vasseur estime que cette pratique est ordinaire et ne nécessite pas de développements. Néanmoins, il tient à souligner combien ces relevés réalisés par des navigateurs de toutes nations permettent, une fois mis ensemble, de produire des cartes fiables.

Cartes communes, aux latitudes régulières

Au tout début du XVIIe siècle, les cartes marines communes ne sont plus établies uniquement en faisant usage des distances et rhumbs de vent ; la latitude vient à jouer un rôle essentiel et parfois émerge une approche de la longitude. Néanmoins, pour quil demeure possible de suivre sa route, le premier travail consiste à construire un canevas, que nous nommons comme dautres auteurs, marteloire.Il convient alors de placer, parallèlement à l'un des méridiens, une échelle régulière des latitudes puis une échelle de 100 lieues, échelle qui doit tenir compte dune tradition encombrante : 17 lieues ½ pour 1°.

Lobjectif de Le Vasseur dans cette partie est de montrer combien léchelle des latitudes régulières ne peut satisfaire. Il égratigne à cette occasion, le grand maître de lépoque en la matière Plancius.

Cartes réduites ou aux latitudes croissantes

La grande difficulté à laquelle sattaque Le Vasseur est dexpliquer pourquoi l'emploi d'une échelle des latitudes réduites est une démarche satisfaisante. Mercator na pas donné de justification à sa méthode, mais Le Vasseur tente, plus ou moins maladroitement de justifier son choix. En labsence du calcul infinitésimal qui permettra une solution satisfaisante à ce problème, les explications ne peuvent être que partielles, et le Vasseur sappuie sur ses compétences en Géométrie pour apporter une réponse géométrique. La trigonométrie nest pas abordée dans la Géodrographie, cest dans son livre de trigonométrie de 1626 quil mentionne la construction par une solution trigonométrique des échelles aux latitudes croissantes.La délicate question des latitudes réduites étant réglée, Le Vasseur aborde concrètement la fabrication de la carte. Un discours limpide sur une pratique rarement explicitée, qui éclaire sur :

- Les échelles de 100 lieues

- Le choix des couleurs

- La technique pour agrandir ou réduire (par l'angle de proportion)

- Le report par usage de papier carbone

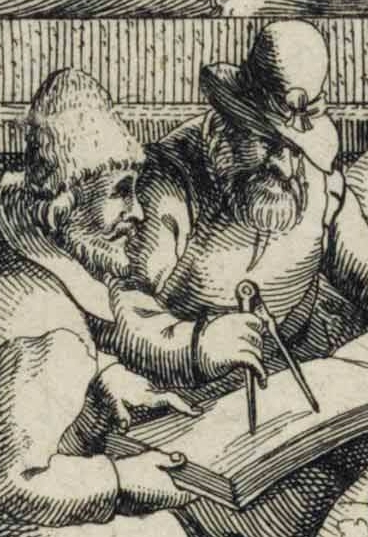

Le pointage des cartes

Le pointage des cartes avec un compas, extrait de Janssonius, 1620 |

Faire usage des cartes marines est un vrai savoir. Guillaume le Vasseur tente dans cette partie de décrire la manipulation des compas à pointes sèches. Liconographie de cette pratique est particulièrement abondante dans les atlas de lépoque, elle symbolise le caractère scientifique de la navigation. Ces manipulations sont simples pour une carte commune, plus délicates pour une carte réduite puisque la proportion entre la distance réelle et celle de la carte ne cesse de varier. Sajoute à cette difficulté la question de la correction des routes, à considérer différemment selon que lon se trouve en petite navigation ou grande navigation. Pendant deux siècles la question des corrections de routes sera omniprésente dans les traités de navigation. Elle est ici émergente et se confronte aux problèmes des longitudes et de la déclinaison magnétique. Notons que la Géodrographie se termine en évoquant lintérêt que pourrait avoir pour ces corrections les cartes de déclinaison tout juste naissantes. |

Les tables de coordonnées de la Géodrographie

Au milieu de diverses propositions qui cherchent à établir la longitude, Le Vasseur a inséré dans sa Géodrographie un cahier qui propose deux listes de coordonnées. L'une énumère "classiquement" les coordonnées (latitude et longitude) des lieux, l'autre adjoint la variation aux habituels latitude et longitude.Cette dernière liste, qui sappuie sur larticulation entre longitude et variation, est accompagnée dun développement sur un instrument qui est un demi-globe plan (DGP), de type Sphère plate universelle (SPU). Il est supposé pourvoir fixer la longitude dun lieu : Le demi-globe plan par lequel on trouvera la mesure, longitude, latitude et déclinaison du boussole, comme avec un demi-globe actuel. Une présence insolite au milieu des tables.

La table des 199 lieux

La Table des longitudes et latitudes de plusieurs principaux ports et havres du Monde donne les coordonnées de 199 lieux regroupés en quatre zones Est & Nord, Est & Sud, Ouest & Sud, Ouest & Nord (hormis lIrlande). Lorigine de cette table na pas été identifiée... pour cause... cest très vraisemblablement en s'appuyant sur sa carte de 1601 que Le Vasseur construit cette table.

La carte et la table des 199 lieux

Folios 74 & 75 (BnF)

Les coordonnées aux bornes de l'Atlantique (tableau)

Exploration de 3 tables antérieures

La table de Stevin

La liste du folio 79v de la Géodrographie (BnF) est intitulée Déclinaison daymant, latitude et longitude des lieux qui en suivent // Selon Stevin. Elle donne les coordonnées de 43 lieux et est la copie dune liste établie par Stevin en 1599.

Commentaire de la Table de Stevin

Tableau pour l'étude la table de Stevin

Folio 79v (BnF)

Table de Stevin ed. français

Références des cartes et documents anciens